フカボリ

空の安全の最前線!富士山静岡空港RESA工事ってなに?―ICT技術で支える スマートな土木現場ー

2025年9月27日

こんにちは、メディアチャンネル学生特派員の海野です。

皆さんは「空港」と聞くとどんなことを思い浮かべますか?

多くの方が旅行や出張などで利用し、飛行機が私たちを遠くの場所へ運んでくれることを思い浮かべると思います。

ですが、その空の旅の安全が「土木技術」によって支えられていることをご存知でしょうか?

現在、静岡空港ではさらなる安全性の向上のため大規模な工事を行っています。それが、RESA(滑走路端安全区域:Runway End Safety Area)工事です。

私はこの取材をするまで「RESA」という言葉はもちろん、こうした重要な工事を空港でしていることさえも知りませんでした。

今回は静岡県空港管理課空港調整室の根木さんにRESA工事について、工事を行う前田建設工業株式会社の平田さん、柿沼さんに土木の仕事についてお話を伺ってきました。

ぜひこの記事を通して、普段目にすることのない空港のRESA工事や変化する土木業界の今や魅力、そこで働く人たちの想いについて県民の皆さんに知っていただきたいです。

執筆者:海野日向子

目次:

※記事内の図面・写真はすべて空港管理課提供

1.「RESA工事」ってなに?

静岡県の空の玄関口、富士山静岡空港

静岡空港(愛称:富士山静岡空港)は、静岡県牧之原市と島田市にまたがる、2009年(平成21年)6月に開港した空港です。天気の良い日には、ターミナルビルの展望デッキから富士山の姿を望むことができます。現在は、国内線(新千歳、丘珠、出雲、福岡、熊本、鹿児島、那覇)と、国際線(ソウル、上海、香港など)が就航しており、令和6年度には約63万人が利用しました。静岡空港は、県内の観光やビジネスにおける空の玄関口として重要な役割を担っています。

「RESA」工事ってなに?

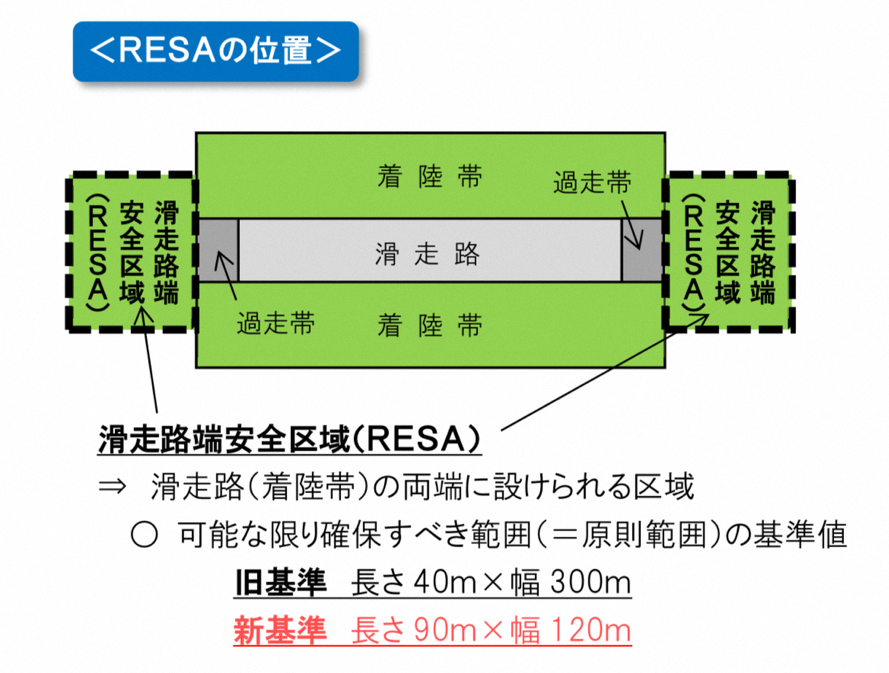

航空機が離着陸するときに滑走路を超えて走行し、停止してしまう「オーバーラン」や航空機が着陸時に滑走路手前に着陸してしまう「アンダーシュート」が起こってしまった際に航空機の損傷を軽減させるために滑走路の両端に「RESA(滑走路端安全区域:Runway End Safety Area)」という区域を設けています。

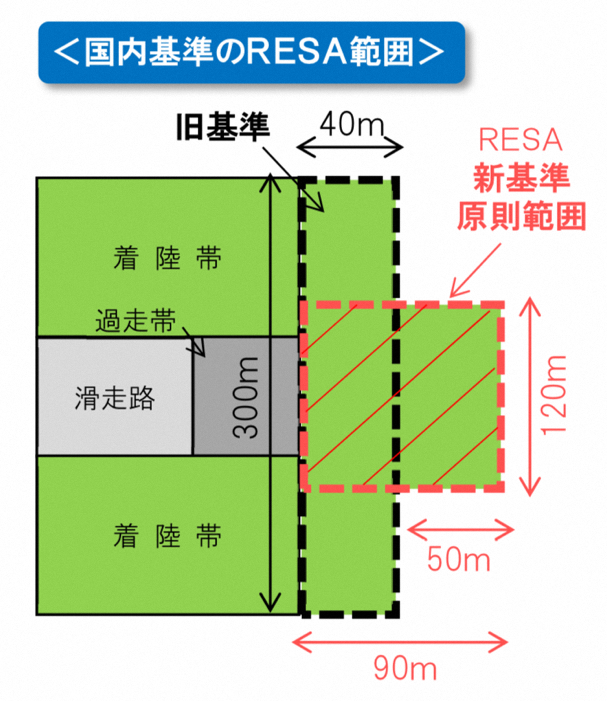

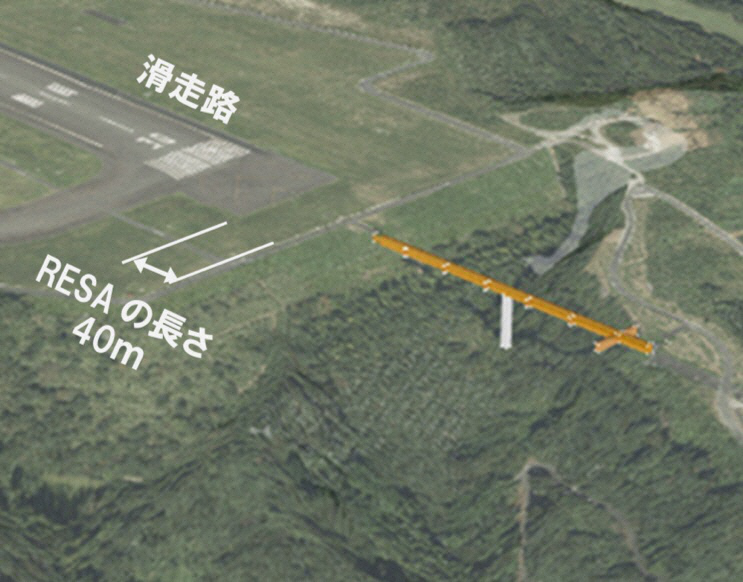

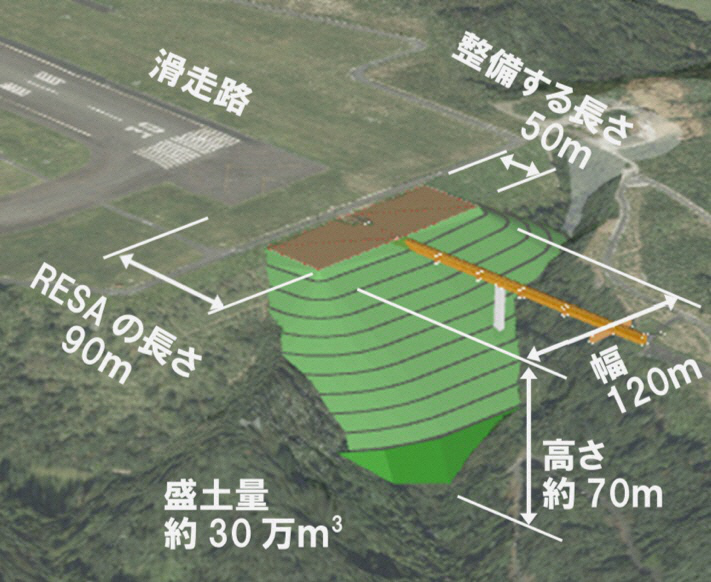

国内の多くの空港がRESAの長さを旧基準である40mで整備してきましたが、2010年(平成22年)に国際民間航空機関(ICAO)の勧告により、全ての空港で新しい国際基準である90m以上に準拠することが求められました。

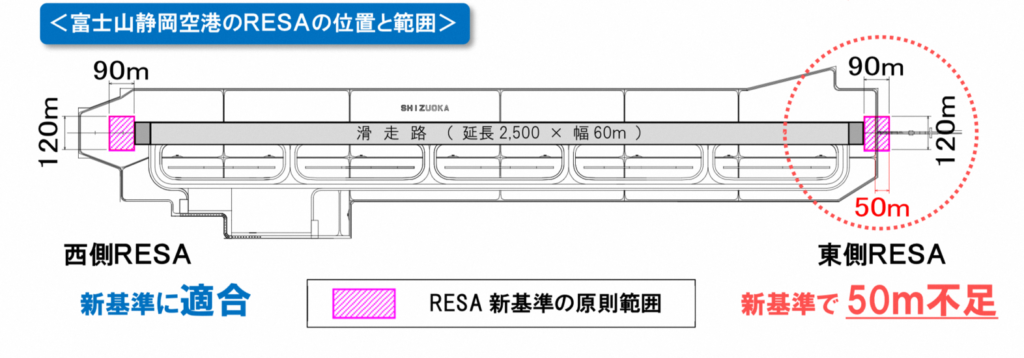

この勧告を受け、2013年(平成25年)に国内基準が改正され、令和8年度までに地方管理空港を含む全ての空港で新基準によるRESAに着手することとする方針が示されました。静岡空港においては、滑走路東側RESAが新基準を満たしていないため、新基準に適合したRESAを確保する整備を進めています。

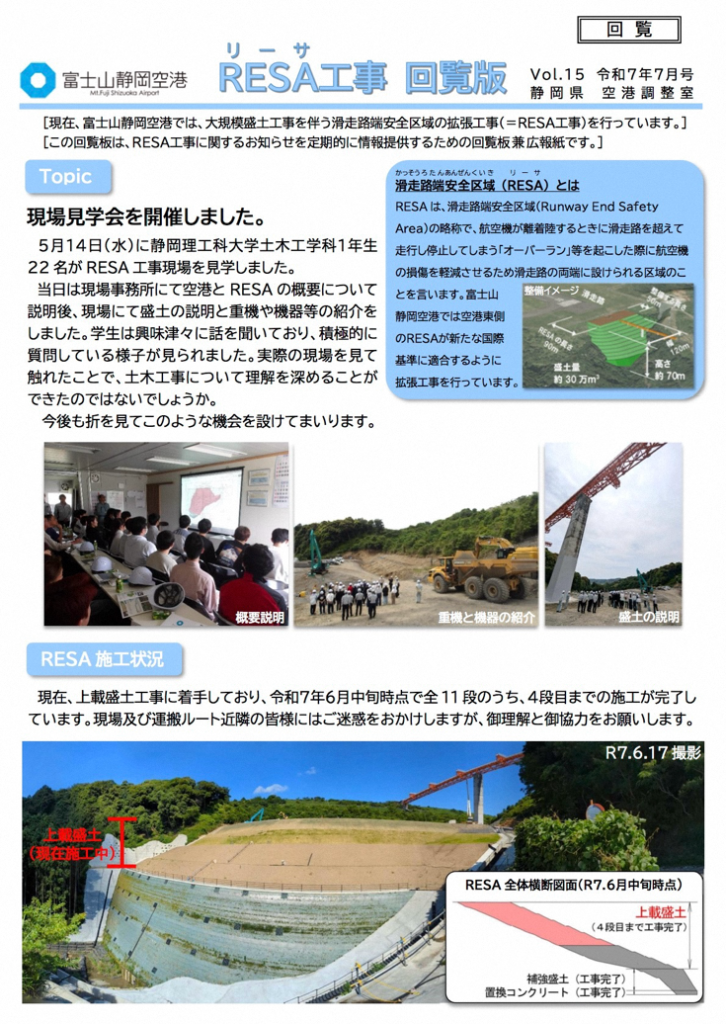

今回の新基準に適合したRESA工事は、空港建設時と同様に盛土による用地造成を行っています。現在は盛土の11段中6段目の工事に取り掛かっています。

2.静岡県が取り組む安全な工事とは

静岡空港は自然環境と調和のとれた「緑の空港」として計画され、貴重植物の保全や郷土樹種による森林の復元を進めてきました。静岡県はRESA工事においても空港建設時の基本方針を尊重し、自然環境の保全に努めています。また、工事中の粉塵や濁水、工事車両による騒音、振動にも配慮しています。

私からのRESA工事の疑問に静岡県空港管理課空港調整室の根木さんに答えていただきました。

―工事による周囲の環境、周辺住民への影響はありますか。

工事現場自体は人家から離れた場所になります。

しかし、1番影響があるのは土砂を運ぶルート上にいる住民です。土を運ぶ車両がたくさん走ることによる影響が考えられます。そのため土砂を運ぶ際に使用するのは通常の10tダンプトラックではなく、その3倍の積載量がある30tトレーラーダンプを走らせています。一度に運ぶ量を増やすことで、走らせる台数を減らして、少しでも道路沿線の住民への影響を減らすよう環境対策を行っています。

他には、濁水問題です。工事をすることで沢が濁ると合流する川が濁るので生態系への心配があります。そのために濁りを取るためのフィルターを設置したり、砂を落とす池を作って下流に濁水がいかないような対策をしています。

また、周辺住民の方には工事に関する回覧板を作って、1年に4回、3か月に1回配っています。回覧板は静岡県HPからも閲覧できます。

―完成までにどのくらいの時間がかかりますか。

令和3年度から始め、令和8年度にかけて整備していきます。

―大雨、地震などへの具体的な対策を教えてください。

まず、盛土の材料は良質なものを使っています。実際に使っているのが、大井川の上流の砂利や長島ダムの中に溜まった砂利など、水捌けの良い盛土に適した土を使っています。

大雨に対しては、雨で土に入ってきた水をすぐに排出する構造になるように作っています。

地震対策としては大きな地震が発生したときに多少の変形は起こりますが、大きく崩れないような設計をしています。また、空港の運用としても問題はありません。

今回の工事では元々の山に盛土をします。そのため、そのまま土を盛るのではなく、斜面を階段状に切り、土を盛っていきます。こうすることで盛土が元々の山と馴染み、土が滑ることを防ぎます。

静岡県では、今回のRESA工事のために技術委員会を設置し、外部の専門家と安全性を検証しながら進めています。

3.ICT技術が変える土木の現場

RESA工事の現場では、多くのICT技術を活用しています。

ICT(Information and Communication Technology)とは調査・設計・施工・維持管理・修繕の一連の建設生産システムにおいて、効率化・高度化による生産性向上に寄与する情報通信技術のことです。

ICT技術を使った工事現場について前田建設工業株式会社の平田さん、柿沼さんに教えていただきました。

最先端の技術が土木現場をスマートに!

今回のRESA工事では主に4つの技術を導入しています。

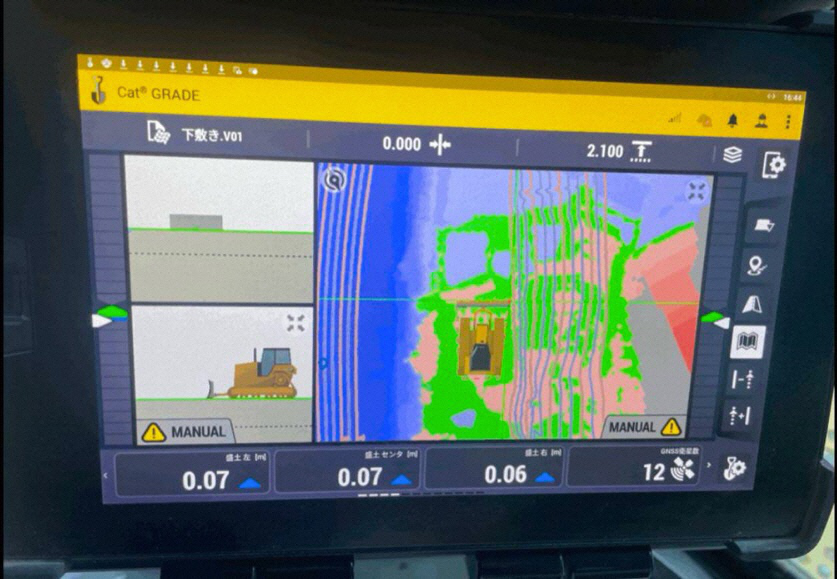

重機マシンガイダンスによる施工

衛星通信を使って、3Dの図面を作り、重機が図面上のどこを施工しているか見ながら工事をしています。重機の運転手がモニターの図面を見ながら、高さや位置などを確認し全部1人で作業できるような体制になっています。

また、本来であれば丁張が必要な箇所も丁張を建てる必要がなくなりました。丁張を設置するには最低2人が必要で時間がかかる作業ですが、マシンガイダンスにより設置が不要となり、生産性の向上につながっています。

自動追尾器械による測量

普段2人で行う測量も1人で行うことができるようになりました。モニターに現場の平面図が入っていて、画面に表示されている誘導通りに測量するだけになりました。モニターに全体図面が表示されるので間違いにも気がつきやすくなり、職員の勤務時間短縮に貢献しています。

Bomapによる転圧回数管理

Bomapというアプリケーションを使用し、盛土の転圧回数管理を行っています。盛土工事の中で強い盛土にするためローラーで土を踏む作業があります。その中で何回踏んだのかを忘れないために1回踏んだごとにスプレーで「正」の字を書いていき管理しています。

しかし、今回の現場では衛星通信を使用し、各層の転圧回数を色で管理しています。

重機内のモニターを見ながら1人で管理できるようになっています。また、クラウドで管理をしているので現場に行かず、事務所でも見られるようになっています。

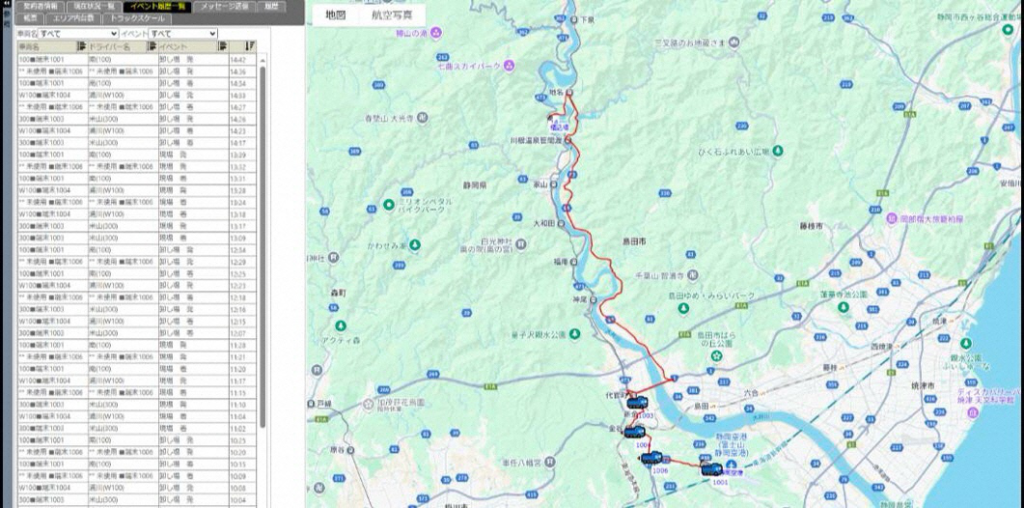

Vasmapによる運搬管理

Vasmapという機械をトレーラーダンプに付けることで今どこを走っているのかというのをパソコン上で確認できるようになっています。

作業日報もExcelで出すことができるので、職員が作成しなくても済むようになりました。

土木現場はこう変わっていた!

ICT技術を取り入れたことで、現場作業員の負担がかなり減ったそうです。丁張をするだけにもすごく時間がかかっていたようですが、その時間がなくなったというのは現場の方にとってはだいぶ楽になったそうです。最初は「衛星なんかで大丈夫かな」という気持ちがあったようですが、実際にはすごく正確だったようです。

また、だんだんと土木に関わる人の数が減っていますが、少ない人数でも工事が円滑に進むように、誰でも作業ができる仕組みになっていっています。

4.土木の魅力発見!未来を創る仕事

私たちの生活は、土木技術が生み出す社会インフラによって成り立っています。道路、鉄道、港湾などは私たちが日々の暮らし、経済活動を行う上で必要不可欠です。

空港のような大規模インフラは、単なる交通手段としてだけではなく世界中の地域と地域をつなぎます。それにより、空港周辺地域の観光業や経済活動が活性化し、地域社会へ大きな影響をもたらします。また、災害発生時に空港は災害派遣の拠点ともなり、多くの人を救うスタート地点になります。このように「土木」は陰で私たちの現在の生活を支えるだけでなく、未来の私たちの基盤として存在しています。

大規模インフラ工事の最前線で働く平田さん、柿沼さんに土木の仕事の魅力についても伺いました。

現場の声 土木業のやりがいとは

平田さん:毎日景色が変わって、物が出来上がってくることがうれしいです。「物を作って完成させる喜び」を大規模に達成させることができることが我々の仕事の魅力だと思います。最後に完成した時に何とも言えない熱い気持ちになります。土木の仕事はとても大変で、天気が変わったり色々な悪条件があったりしますが、「終わったぞ!」という時の喜びは何にも変えられません。

私は今まで電気を作る仕事や道路を作る仕事もやってきましたが、「必ず誰かの役に立つ」というのもやはり達成感があります。昨年能登の方にも行ってきましたが、今まで通れなかった道を通れるようにする仕事をしました。能登の方に直接的に感謝されました。このように大変ですが、仕事に対する達成感とやりがいが大きくてこの仕事がすごく好きです。

柿沼さん:やりがいというところは平田さんと似ていますが、それ以外だと、土木は地方での仕事が多いので色々なところに行って、その地域の方と仲良くなることです。地域密着で地域の行事に参加して、地域の方と仲良くなって一緒に現場を完成させることがこの仕事の面白いところだと感じます。色々な人と関われる、人とのつながりというのが魅力的かなと思います。

土木業界の未来

平田さん:無人化施工という話も進んではいくと思います。ですが、土木は不確定な要素が多いので管理できる人間、状況を把握できる人間がいないといけないと思います。天気も読めないですし、土も掘ってみないと分からないことがあるので。ただ、労働人口も減っているので作業自体はオートメーションになっていくでしょうね。土木は工場などと違って外でやるので、どこまでオートメーションになるのかなとは思っています。やっぱり人間の力が必要なのかなと。近年、大雨のレベルも変わってきているので、日々の状況を人間が判断して対応していくのかな。不確定な要素が多い作業だと人間の勘と経験で対応していく必要があると思います。

昨今、災害が増えていたり、インフラの老朽化が進む中で土木はやっぱり誰かがやらないといけない仕事なので、土木において人間の仕事がなくなることはないと思います。

5.私たちの空の安全とそれを支える技術者たち

今回私は静岡空港のRESA工事を取材してきました。RESA工事はもちろん、土木業界についてもたくさん知ることができました。

私たちの空の安全は、ICT技術とそれを使う技術者の方々の熱い気持ちによって支えられていること。そして、私たちの生活に必要不可欠な社会インフラが平田さんや柿沼さんのような技術者によって守られていることを改めて実感しました。

「毎日景色が変わっていき、物が出来上がった時に大きなやりがいを感じる」と話す平田さんと「地域の方と仲良くなり、一緒に現場を完成させることが面白い」と話す柿沼さん。彼らが持つ仕事へのプライドが私たちの当たり前の暮らしを守り、未来を創ってくれています。

ICT技術により土木現場はスマートで安全な環境へ大きく変化しています。しかし、天候や土の状態など不確定な要素を扱うこの仕事には、長年の勘や経験が最も必要です。技術が進化している昨今でも、人間の力を必要としているのが土木の仕事です。

静岡空港RESA工事は、私たち静岡県民の空の安全を支える大規模工事です。

ぜひこの記事を読まれた皆さん、この工事が完成した後は静岡空港の展望デッキへ足を運んでください。そして、東の滑走路を見てください。そこには平田さんや柿沼さんのようにこの工事に携わった多くの技術者たちの想いが詰まっています。