フカボリ

その悩み、一人で抱えないで――教育相談の現場から

2025年9月28日

「つらいとき、あなたは誰に話しますか?」

学校でも家庭でもない、“もうひとつの話せる場所”。

静岡県には、そんな場所があります。

掛川駅から天竜浜名湖鉄道にゆられて約10分。

緑あふれる道を歩いた先にあるのが、静岡県総合教育センターです。

一見ふつうの施設に見えるこの場所には、日々、子どもや保護者からの声が届けられています。その中でも「教育相談課」は、学校生活や人間関係など、子どもたちのさまざまな悩みに寄り添う窓口として機能しています。

今回、学生特派員の大石が、この教育相談課を取材しました。取材のきっかけは、小学生の頃に見た一枚のポスターでした。

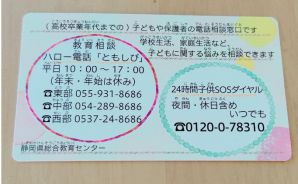

「ハロー電話ともしび」と書かれたそのポスターには、困ったときに相談できる番号が大きく書かれていました。当時は深く考えずに見ていたその言葉が、ずっと心に残っていたのかもしれません。

大学生になった今、その“声を聴く場所”がどんなふうに動いているのかを、自分の目で確かめてみたくなりました。

相談現場で働く方々は、日々どんな思いで子どもたちと向き合っているのか?

そして、どのように“安心できる居場所”をつくっているのか?

取材を通して見えてきた、支援の仕組みと人の温かさをお伝えします。

目次

1.「誰にも言えない」その気持ちを、受けとめる場所

静岡県総合教育センタ教育相談課ーとは?

静岡県総合教育センター教育相談課は、子どもや保護者、教職員の声に寄り添うための相談窓口として、多くの相談を受け付けています。

今回お話を伺ったのは、静岡県総合教育センター 教育相談課の明田さんです。

――教育相談課では、どのような相談を受け付けているのですか?

電話相談「ハロー電話ともしび」や「24時間子供SOSダイヤル」で相談を受け付けています。「ハロー電話ともしび」は約50年前から始まりました。匿名で相談することができます。

また、対面による面接相談を沼津会場と掛川会場で行っています。親と子、それぞれに別々の相談員が付くため、親の前では話しづらいことでも安心して話すことができるよう工夫しています。

電話相談・面接相談共に、学校生活、家庭生活など、子どもに関する悩みの相談を受けています。

――電話相談には、どんな良さや特徴がありますか?

誰にも言えない気持ちを、第三者に安心して話せるところが電話相談の良さです。

自分の都合のよい時間に、自分とは関係のない人に気兼ねなく自分の気持ちを吐露できるところが今の時代にも合っていて、気軽に利用しやすい方法だと思います。気持ちをためこまずに、ちょっとつらいなと感じたときに、ぜひ早めにかけてきてほしいです。

子どもが安心して相談できるよう、保護者の方の協力も大切です。家庭と一緒に支えることで、子どもの力を育んでいけると感じています。

――年間の相談件数や、近年の傾向について教えていただけますか?

令和6年度は、電話相談では約2,600件、面接相談では約1,500件の相談が寄せられました。年代としては小学校1年生から6年生、中学生、高校生まで多くの子どもたちや保護者が利用しています。

不登校の悩みをはじめ、友人関係や学業面など学校生活に関する相談や、家族との関わり、自分自身の健康についての相談が多いです。「友達との関係の築き方が分からない」「不安で仕方がない」「周りの目が気になる」といった相談が増えており、とくに小学校高学年から高校生年代に多く見られます。

――家庭や学校で言い出しにくい悩みには、どんなものがありますか。

家族からの暴言・暴力を受けている、親が助けてくれない等の知られたくないことや、学校のことで親に心配をかけたくない、先生に相談していることを周りに知られたくない等の理由で言い出せない場合があります。

スマートフォンやSNSの普及により、子どもたちは一人でも時間を過ごせるようになりました。しかしその一方で、心の中にある悩みや不安を抱えたまま、誰にも話せずに過ごしてしまうことも少なくありません。

――教育相談が、今の時代にとって特に大切だと感じる理由は何ですか。

相談することは、自分自身を振り返る時間にもなります。聞いてもらえると、気持ちの整理ができるんです。

実際に、相談窓口紹介カードを学校で配ったところ、電話相談の利用者数が大きく伸びました。気持ちを「ことば」にすることの大切さ。話すことで「スッキリした」と感じる子どもたちは多いです。

また、悩み相談ナビ「はなそっと」では、自分の悩みに合う相談先を検索することができます。心のケアが、より身近になりつつあります。

小さな安心を手元に。

2.子どもたちの心に寄り添う、相談員さんたち

――相談にあたって信頼関係を築くために心掛けていることや、特に大切にしている姿勢はありますか?

相手の思いを受け止め共感することをとても大切にしています。

「そういう気持ち、わかるよ」といった言葉が自然と出てくる相談員ばかりで、みんな“聴くこと”がとても上手なんです。

まずは「この人なら話してもいいかな」と思ってもらえるよう、安心してもらえる雰囲気づくりを心掛けています。一人ひとりの状況に合わせて、じっくりと対応しています。

また、面接相談では、子どもたちがリラックスできるように、ボードゲームやボールプールなどが用意されています。共に遊ぶことで気持ちがほぐれ、信頼関係が生まれることもあります。

――初めて相談する人が安心できるよう、どんなことに心掛けていますか。

落ち着いて話すことができるように、穏やかな温かさを感じられる対応を大切にしています。最初は緊張している方も、ざっくばらんに話せる雰囲気の中で、少しずつ自分のことを話し始めてくれます。

相談員も相談者の思いに寄り添い、どんな悩みにも対応できるよう、いじめ問題や最新の子どもを取り巻く課題について定期的に勉強会を開いて学んでいます。

――印象に残っている相談や、うれしかったエピソードがあれば、教えてください。

電話相談では、泣きながら不安いっぱいで電話を掛けてきた相談者さんから、笑い声が聞かれたり、「今度はこうしてみます。」と前向きな発言が聞かれたりするとほっとします。

また、面接相談で関わった子が「高校生活、楽しく過ごせています」と近況を報告してくれたときは、本当にうれしかったです。一人ひとりの声が、私たちの支えになっています。

――小中高生たちに、どんなふうに相談を利用してほしいと思っていますか?

また、「こんなふうに思っている人は相談してほしい」という例があれば教えてください。

「話せる人が近くにいないな…」「なんだかモヤモヤするな…」

そんな気持ちを持っている人に、ぜひ利用してほしいです。

学校のこと、家のこと、友達や自分自身のこと…つらくなる前に話してねと伝えたいです。

――「相談=ハードルが高い」と感じている人にどう声をかけたいですか?

最初の一歩は、勇気がいるかもしれません。

でも、一度かけてみると「ホッとした」って感じる人も多いんです。

「人と話すって、悪くないな」って、思えるかもしれませんよ。

3.取材を終えて-大学生視点で見た魅力

今回の取材を通して、「相談すること」の大切さをあらためて感じました。ときには、誰かに話すだけで、気持ちが軽くなることがあります。

教育相談課は、そんな“話せる場所”を、子どもたちのそばでずっと守り続けているのだと思います。

私たち大学生の世代も、思えば高校生時代にコロナ禍を経験し、人との距離感や気持ちの伝え方に悩んできた世代かもしれません。だからこそ、今の子どもたちが抱える不安や孤独にも、どこか共感できる部分があるように感じました。

一人ひとりが安心して話せる場所を知ること。

そして、その存在を「自分の選択肢の一つ」として持っていてほしいと思います。

--施設情報--

静岡県総合教育センター

所在地:〒436-0294 静岡県掛川市富部456番地

電話番号:(0537)24-9700

FAX:(0537)24-9707

HP:https://www.center.shizuoka-c.ed.jp/