フカボリ

自然と共に育むお茶~まるたま茶屋の想い~

2025年3月26日

静岡県といえば、お茶の名産地です。全国の茶園面積の約40%を占め、長年にわたり質の高いお茶を生産してきました。県内には20以上の産地があり、気候や技術に恵まれた静岡茶は品評会でも高く評価されています。そんな静岡のお茶文化を支えるのが、地域に根ざしたお茶屋さんです。

今回は、そんなお茶屋さんの中でも、令和6年度に『「地域のお店」デザイン表彰』特別賞(ウェルビーイング賞)を受賞された「まるたま茶屋」に、ふじのくにメディアチャンネル特派員の大石が取材をしました。

目次

1.静岡県とまるたま茶屋 地域密着型のお茶づくり

静岡県には「ふじのくに魅力ある個店」として、600店舗以上のお店が登録されており、「ふじのくに魅力ある個店」を対象に魅力と個性にあふれた店舗を表彰するのが『「地域のお店」デザイン表彰』です。

この表彰制度は、店舗の見た目だけでなく、お客様との関係づくりや地域貢献など、広い意味でのデザインという観点から表彰するものです。

まるたま茶屋は、令和6年度『「地域のお店」デザイン表彰』で特別賞(ウェルビーイング賞)を受賞しました。今回は、店舗の運営を担当する鈴木あおいさんに、お店ができるまでの経緯やこだわりについていろいろ教えていただきました。

まるたま茶屋のはじまり

――この度は『「地域のお店」デザイン表彰』特別賞の受賞おめでとうございます。

まるたま茶屋を設立されたきっかけや、想いについて教えてください

まるたま茶屋を設立したきっかけは、私たちの家族の歴史にあります。

・1907年頃 初代・玉吉が水車で製粉・製麦・精米を創業。

「まるたま」は初代の名前に由来する家号です。

・1940年 (2代目) 現在地に移住。

・1960年 製粉に加え製麺業・ガス事業と兼業。

・1969年(3代目) ガス事業と製茶へ移行し、「まるたま製茶」に改名。

・1997年 (4代目) 「有限会社まるたま」として法人化。

・2023年 製麺業時代の乾燥室を改装し、直売所&カフェとして

「まるたま茶屋」をオープン

――経営理念「人と環境にやさしいお茶づくり」について教えてください

「子どもに自信を持って飲ませたい」「農薬を使わず、生産者の顔が見えるお茶を届けたい」という母の想いから、2008年より佐鳴湖の葦(ヨシ)を茶畑に活用し始めました。

2009年から除草剤を使わない栽培に取り組み、他の農家と協力しながら特別栽培を進め、2020年の秋には特別栽培を開始。現在では、除草剤・化学肥料を使わず、農薬も散布していません。

また、「売る」だけではお茶の魅力が伝わりにくいと考え、茶の庭でのお茶会やワークショップを開催し、地域の皆さまとの交流を大切にしています。

母が集めた茶器を使い、子どもたちにも小さなうちから「本物」に触れてもらうことを心掛けています。

2.まるたま茶屋のこだわり 安心安全なお茶づくりの裏側

――受賞した感想や周囲の反響を教えてください。

審査員の方からは、スタッフの温かさや家族経営の良さについて評価をいただきました。また、Instagramを活用しながら、地域と子育て世代が一緒に作り上げるイベントを今後も続けていきたいと考えています。受賞を機に、改めて初心に立ち返る良い機会になりました。

――店舗デザインでこだわった部分や、環境配慮の工夫を教えていただきたいです。

ゆったりとした時間を過ごしていただけるよう、カフェのメニューや空間設計、庭にもこだわり、子育て世代からご高齢の方まで利用しやすい環境を整えています。畳の部屋やおむつ替えシートを設置し、どの世代の方にも心地よく過ごしていただける空間づくりを大切にしています。

リノベーションでは、もともとあったものを生かし、ほっとできる空間を演出しました。瓦を貼ることで昔ながらの風合いを残しつつ、カフェとしての新たな魅力を加えています。

若い方にとっては新しくもあり、どこか懐かしさを感じる空間になるよう工夫しています。

また、照明の鈴は、着物の洗い張りをする板を鈴の形に切り抜いて制作したものです。テーブルや施工には、建築会社や木工職人の方々が協力してくださいました。麻のれんや庭の設計、カフェスタッフのリネンの服や帽子も、多くの職人や専門家の手によって生まれたものです。

さらに、大切に保管していた50年以上前の机や椅子も、リノベーションを通じて新たな息を吹き込まれました。こうした工夫を重ねることで、訪れる方々にとって特別な空間を提供できるよう努めています。

――除草剤不使用での苦労、それを続けるための工夫は何ですか。

お茶は年に4~5回収穫できますが、まるたま茶屋では1年の中で2~3か月をかけて丁寧に収穫しています。一番茶は虫がつきにくいため、このお茶のみを採ることにしました。

そのほかの期間は草刈りや虫取りを手作業で行い、安心・安全なお茶づくりを続けています。

まるたま茶屋さんでは、2009年から除草剤を使わないお茶づくりをしています。

ふかふかとした土に足を踏み入れると、自然の力で育まれた茶畑の息吹を感じました。

――佐鳴湖の葦(ヨシ)を使った循環型農業についての取り組みについて教えてください。

2008年から佐鳴湖の葦(ヨシ)を活用した循環型農業を開始し、今年で16年目になります。葦(ヨシ)はススキの仲間で、1~2mほどの高さに成長する植物です。これを手作業で敷き詰めることで、茶畑の土をお布団のようにふかふかに保ちます。

葦(ヨシ)には窒素やリンが含まれており、茶の木にとって天然の肥料になります。また、冬の寒さ(遠州のからっ風)から茶の木を守る効果があり、雨の日でも肥料が流れにくいため、環境に優しいお茶づくりにつながっています。

まるたま茶屋さんは、地域に根ざしながら、安心・安全でおいしいお茶を届けることにこだわり続けています。

そのこだわりが評価され、今回の受賞につながったのではないでしょうか。

3. 環境配慮 持続可能なお茶づくり

まるたま茶屋さんでは、環境に配慮した栽培方法や農薬を使わない栽培を通じて、「子どもたちに安心・安全なお茶を届ける」ことを大切にしています。

おいしさの基準として、まず「安心・安全」が土台にあり、それがあってこそ「まるたま」らしさが生まれるとおっしゃっています。

――地域の食材や自然を生かすために工夫していることを教えてください。

まるたま茶屋では、ヤマモモ、甘夏、ビワなど、地域や自園で採れた食材を積極的に活用しています。カフェメニューは主に姉が考案しており、旬の食材を取り入れながら、お茶と相性の良いメニュー作りに努めています。

また、戦争を経験した祖父が「食の大切さ」を深く実感していたことも、まるたま茶屋の理念の礎となっています。

――お茶を「もっと自由に楽しむ」という想いをどのように実現していますか?

お茶カフェでは、お茶の楽しみ方を自由に提案しています。お茶は嗜好品であり、飲み方は人それぞれ。大切なのは、その人にとって一番おいしく感じられる淹れ方です。

例えば、昨年の夏にはお茶と炭酸を組み合わせた「緑茶フロート」を提供しました。また、2〜3年前のプチワークショップでは、新茶と柑橘のジャムを使ったオリジナルメニューを 開発しました。

現在、お客様の約3分の1がリピーターの方々です。「おいしい」「また来たい」と思ってもらえるよう、毎月新たな挑戦を重ねています。お茶を通じて、お客様の生活がより豊かになることを願っています。

――カフェメニューやワークショップのお薦めのものはありますか?

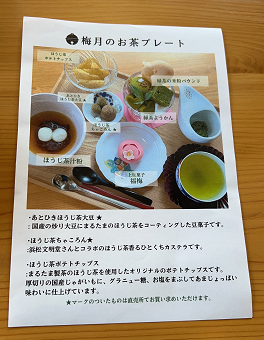

お薦めメニューは『梅月のお茶プレート』です。このプレートには、国産の炒り大豆に地元産のまるたまのほうじ茶をコーティングした『あとひきほうじ茶大豆』や、浜松文明堂さんとコラボしたほうじ茶のひとくちカステラ『ほうじ茶ちゃころん』など、特別なセットが含まれています。

梅月のお茶のプレートをいただきました。

他にもお茶と合うように工夫されたメニューがたくさんあります。

毎月旬のお茶プレートが登場します。

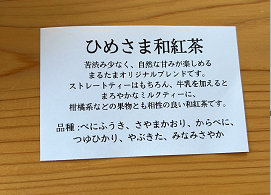

「ひめさま」は、東海道の脇街道「姫街道」から。姫街道沿いに面しているため、この名前になったそう。やさしい甘みが特徴です。

また、お薦めのお茶として、『ゆめするが』や香り緑茶『みなみさやか』があります。これらは品種の特長を生かしたお茶で、まろやかで淹れやすく、飲みやすいのが魅力です。

ワークショップも定期的に開催しています。今年2月にはほうじ茶のワークショップを実施し、3月には茶道の師範資格を持つおばによるお茶講座を予定しています。また、叔父が茶手もみ保存会の師範であることから、手もみ和紅茶のワークショップも計画中です。

さらに、『お茶をもっと身近に感じてもらいたい』という想いから、月に一度、講師を招いた練りきりワークショップも企画しています。お茶農家だからこそ、「こうでなければならない」という固定観念にとらわれず、自由な発想でワークショップを展開していきたいと考えています。

4.鈴木さんの想いと今後の展望 次世代へのお茶づくり

――表彰後にはじめられた新しい取り組みや変化はありますか?

ワークショップ体験にも力を入れています。以前は少し遠のいていましたが、初心に立ち返り、より力を入れていきたいと考えています。

また、地域の皆さまと一緒に取り組めるイベントとして、マルシェを開催することを計画中です。「まるたま」をきっかけに地域がより活気づいたらうれしいです。

――鈴木さんが目指す未来の展望は?

自然を生かしながら、地元の人々とともにお茶を育て、楽しみ、受け継いでいくことを大切にしています。

また、子育てサークルの場を提供したいと考えています。

さらに、短時間ではありますが、夜の営業にも挑戦したいです。「まるたま」が地域の魅力を発信し、親しみのある場所になればと思います。

――次世代に伝えたいお茶文化とは何ですか?

お茶の製造は奥が深く、例えば緑茶の葉を焙煎すると、香ばしい風味のほうじ茶になり、多様なお茶の楽しみ方が生まれます。

また、焙煎の温度や時間によって味わいが変わるのも面白いところです。

「お茶っておもしろい」「お茶っておいしい」、そんな魅力を多くの人に知ってもらいたいです。

大学生視点で見た魅力

取材を通して感じたのは、お茶づくりの奥深さと、それを支える人々の想いでした。

お茶ができるまでの工程について実際に農園を見せていただくことで、お茶の価値を改めて実感しました。

そして、鈴木さんたちの話から、お茶づくりは産業ではなく、人と人をつなぐ役割を持っていることが伝わってきました。

特に、環境への配慮だけでなく、器や建築へのこだわりまで一貫して丁寧に取り組まれていることが大変印象に残りました。また、地域の皆さまとのつながりを大切にしているというお話には、心を打たれました。今後も、静岡の豊かな茶文化を支えるお店として、多くの人々に愛される存在であり続けることでしょう。

今回の取材を通して、お茶の魅力を再発見し、もっと多くの人にこの素晴らしさを知ってほしいと強く感じました。

特に、私たち若い世代が、伝統文化を“身近なもの”として楽しみながら学ぶことが、お茶文化の未来につながるのではないでしょうか。

「ふじのくに 魅力ある個店」について

https://f-koten.jp/about.html

まるたま茶屋ホームページ

https://marutamachaya.com/

まるたま茶屋インスタグラム

https://www.instagram.com/marutamaseicha/

―――問い合わせ―――――――

県広聴広報課 電話054(221)2231 FAX054(254)4032