フカボリ

メロンの食べ頃が一目でわかる!「メロン熟度計」開発の舞台裏 ~クラウドファンディングも実施中!~

2025年7月17日

皆さんこんにちは!学生特派員の竹内です。

お茶やみかんで知られる静岡県ですが、実は温室メロンの収穫量が全国一位だということを知っていますか?メロンは、高級フルーツとして名高い果物であり、結婚式や贈答品にもよく用いられています。しかし、「買って食べたらまだ硬かった」「もらったけど食べるタイミングが分からない」といった経験を持つ人も少なくありません。メロンは外観での熟度判断が難しく、食べ頃を逃すと味わいも損なわれてしまいます。

そうした課題を解決すべく、静岡県農林技術研究所(以下、農技研)では、誰でも簡単にメロンの熟度を測定できる「メロン熟度計」の開発に取り組んでいます。この熟度計は、たたいた音によって即座に食べ頃までの日数を判定するというもの。小型の重量計のような見た目で、誰でも感覚的に扱いやすいのが特徴です。

このメロン熟度計を開発しているのは、農技研の加工技術科長である大場聖司さん。大場さんは20年以上にわたり、温室メロンを始めとする農産物の研究に携わってきました。ご自身がメロン農家のご出身ということもあり、常にメロンが身近にあったと語ります。今回は大場さんにお話を伺い、メロン熟度計の開発背景やその魅力を取材してきました!

目次

1.メロンの「食べ頃」とおいしさの関係

2.打音で判定する熟度計の開発に至るまで

3. 技術の進歩が後押し 海外需要も見据えて

4.実際に使ってみた!メロン熟度計のメカニズムとは?

5.メロンの価値を最大化 今後の研究の行く末は

1.メロンの「食べ頃」とおいしさの関係

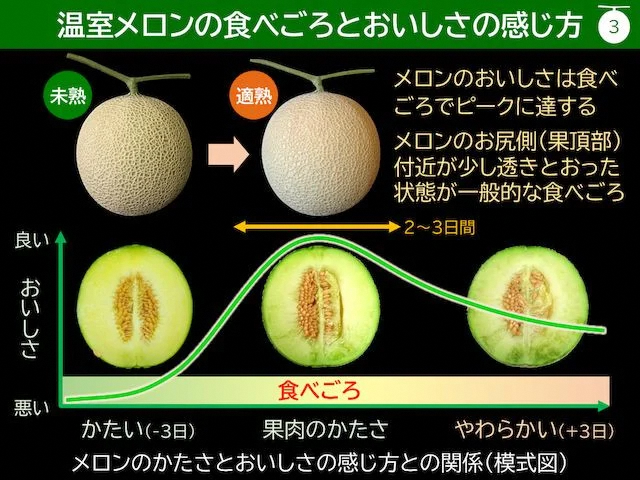

そもそも「食べ頃」ってそんなに重要なの?と思われるかもしれません。実はメロンの食べるタイミングとおいしさには密接な関係があるんです。

一般的に未熟なメロンは硬く、甘い香りやジューシーさに欠けると言われています。逆に食べ頃を過ぎてしまうと、食感が損なわれるだけでなく、アルコール発酵(糖がアルコールに変換される反応)が進み、ピリピリとした刺激的な味を伴います。また、アレルギー症状が出やすい方は、メロンに含まれるタンパク質分解酵素によって、口の中に刺激を感じてしまうこともあります。

人間の五感(視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚)を使って、製品や食品の特性を評価する官能評価による過去の研究においても、食べ頃の硬さで、おいしさのピークを迎えることが分かっています。

つまり、最適なタイミングで食べることがおいしさに直結するんです。

2.打音で判定する熟度計の開発に至るまで

これまで熟度判定は、熟練者の経験に頼る方法が主流でした。たとえば、皮の色が緑灰色から黄色みがかってくる、網目(ネット)のしわや亀裂、つるのしおれ具合、香り、音などが指標とされてきました。しかし、これらの基準は曖昧で、慣れない一般人が容易にできるものではありません。

一部の高級青果店やホテルなどでは、経験豊富な目利きの人がいる場合が多く、上記のような指標によって、最適な状態でメロンを提供しています。一方、大量流通する量販店や生産現場では、一つ一つ判定することが難しかったり、目利きできる人がいなかったりするのが現状です。そのため、収穫日からの経過日数によって管理するしかなく、保管温度などの条件によって実際の熟度とズレが生じることもありました。

このように、熟度を正確に判定する手段に乏しかったことがメロンの食べ頃を逃す要因となっており、メロンの食べ頃を数値化する技術が長年必要とされてきました。

熟度計に関する他の研究として、メロンの乾燥に伴う体積の変化を確認する測定法や光センサーによる糖度測定法もありますが、コスト面などの理由から実用が難しいとされてきました。

そこで、大場さんは打音と熟度の関係に着目し、低コストで簡便な「音」による熟度計の開発に着手しました。

3. 技術の進歩が後押し 海外需要も見据えて

この熟度計の原型は、30年ほど前の研究にさかのぼります。当時農技研では、打音を利用したメロン熟度計の開発が製品化寸前まで進んでいました。しかし、そのころは熟度計の設計に必要な電子機器が高価であり、製品化すると100万円以上の販売価格が想定されたため、惜しくも断念されました。

しかし時は流れ、コンピューター技術は劇的に進化。現在では数百円のマイクロコンピューターで同等の処理が可能となり、実用化が見えてきました。現在開発中の試作機の製作費はなんと約3,000円(開発当時の参考価格)と、かなり低コストで作られています。小型のマイクと簡易的なマイコンなどで構成されており、誰でも扱えるシンプルな設計です。このようなシンプルな設計としたのは、オープンソースとして公開することで、世界中で自由に利用してもらいたいという狙いもあります。

また、この熟度計の開発の背景には、海外の需要増加への貢献という目的もあります。近年、海外での国内産メロンの人気は上昇傾向にあり、今後もさらに海外市場は拡大することが見込まれています。

大場さんは以前ドバイやマレーシアに渡航し、メロンの官能評価を実施したそうです。その結果、日本人と同じように海外の人にも、一定の硬さの範囲においしさのピークがあることが分かりました。しかしながら、日本のような「熟すまで待つ」という文化は根付いていないことも実感したそうです。海外の人にも食べ頃の概念を伝え、メロンを最高の状態で味わってほしい、と考えた大場さんは、誰でも判定できる食べ頃の「見える化」を目指しました。

4.実際に使ってみた!メロン熟度計のメカニズムとは?

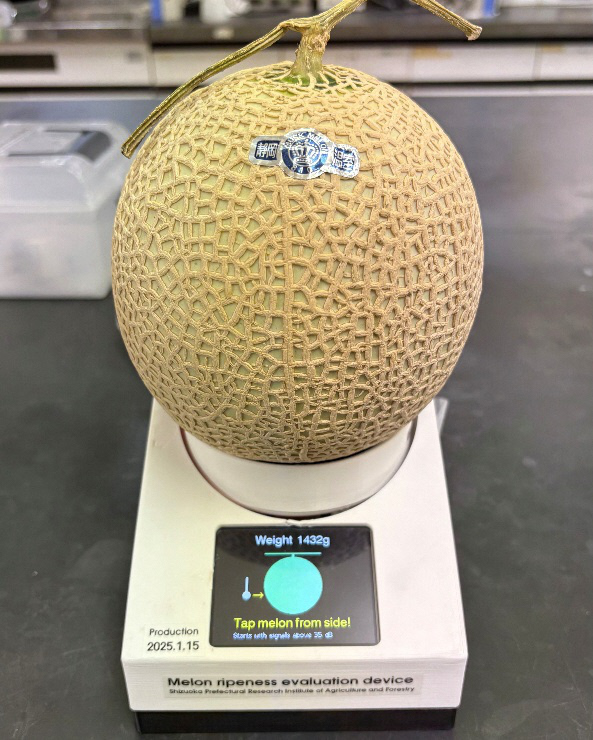

現在開発中のメロン熟度計は、メロンの表面を軽くたたいたときに発生する音をマイクで捉え、音の高低を周波数に変換した後、重量で補正して熟度を判定するという仕組みです。

熟して柔らかくなったメロンは、打音の周波数が下がる、すなわち音が低くなります。以前の研究で、未熟なメロンは260~270 Hz、食べ頃になると220 Hz前後に下がり、さらに熟しすぎるとそれ以下になるというデータが得られています。つまり、打音の周波数を測ることで、硬さ(熟度)を数値化できます。この周波数と硬さの相関関係は、多種多様な品種のメロンで存在することが分かっているため、どの品種にも使用することができます。

周波数は球体の大きさによっても変わるため、重量によって補正をかけています。補正後の周波数を「固有振動数」(測定したメロン固有の音の高さ)とし、固有振動数をもとに食べ頃までの日数が算出されます。

今回、試作段階の熟度計を実際に触らせていただき、収穫からの経過日数が異なる二つのメロン(メロンAとメロンB)について、食べ頃を測定してみました!

【使い方】

①画面タップでゼロ点校正。

②メロンを乗せる。

③釣鐘のようなものでメロンを軽くたたく。

④固有振動数と食べ頃までの日数が表示される。

測定した結果、食べ頃までの日数はこの通り。

・メロンA: -6.1日(大幅に食べ頃を過ぎている)

・メロンB: 0.6日(ほぼ食べ頃)

この結果を確かめるため、それぞれのメロンを切り、果肉硬度計を用いて果肉の硬度を測定しました。

結果はこの通り。

・メロンA:0.2kg(柔らかい)

・メロンB:0.4kg(食べ頃)

メロンの食べ頃の硬度は0.3~0.4kgであるため、メロンBはやや硬めの食べ頃だということが分かります。これは、先ほどの熟度計の結果と一致しています。

2つのメロンの断面を見比べてみると、メロンA(上)は全体的に透き通っており、種子の部分が崩れかけていることから過熟だと分かります。

このように、熟度計は正確に食べ頃を判定できることが検証できました。メロンを乗せてたたくだけ、というシンプルな操作ですぐに判定でき、誰でも簡単に正確な食べ頃を判定できることを実感しました!

5.メロンの価値を最大化 今後の研究の行く末は

熟度計は、主に小売店や流通業者などで利用してもらうことを想定しているそうです。業者が熟度計を使用することで、適切なタイミングで出荷・販売することが可能になります。また、メロンの購入者にも食べ頃を共有できるよう、熟度計の測定結果をスマホで受け取ることができるアプリの開発にも挑戦するそうです。アプリには、食べ頃の表示だけではなく、好みの硬さを設定したり、食べ頃を調節するための保存方法を提案したりする機能なども検討しています。

メロン熟度計の導入によって、メロンのおいしさを最大化できれば、需要の拡大が期待できます。実際に、農業関係者や海外流通の担当者からも期待の声が挙がっているそうです。さらには、メロンだけではなく、他の果物やアボカドなどの熟度判定に応用できる可能性もあります。

大場さんは今後も熟度計の改良やアプリ開発を進めていく予定であり、「丹精込めて作られたメロンを世界中の人に最高の状態で味わってほしい」と意気込みます。

取材を終えて

実際に熟度計を使ってみて、簡単に扱うことができるのを体感できました。これまでは経験や勘に頼らざるを得なかった熟度の判定ですが、科学的に定量化することで、個人の感覚や環境によらない正確な判定ができるようになります。この研究は、食品業界の課題の一つでもある「おいしさの見える化」を切り開く一歩だと感じました。メロン熟度計の実用化に向けて、今後の研究が楽しみです!

本研究は、研究資金調達のため、2025年7月21日までクラウドファンディングを募っています。

メロン産業を応援したい!熟度計を使ってみたい!と共感頂けましたら、こちらもぜひご検討ください!

クラウドファンディング受付中!詳しくは下記URLよりご確認ください(~2025/7/21)

https://www.furusato-tax.jp/gcf/4029

お問合せ

静岡県農林技術研究所

〒438-0803 磐田市富丘678-1

電話番号:0538-35-7211

ファクス番号:0538-37-8466

agrikikaku@pref.shizuoka.lg.jp