フカボリ

戦争を知らない世代が、なぜ語りを聞くのか

2025年7月31日

「戦争って、どうして語り継がないといけないのですか?」

それが、私が最初に抱いた率直な疑問でした。戦争を体験した人は年々少なくなり、話を聞ける機会も限られてきています。 自分には関係のない話だと思ってしまいがちですが、それでも聞く意味があるのはなぜなのでしょうか。今回私たちは、静岡県御前崎市に暮らす増田幹夫さんを訪ね、戦争と、それを語り継いでいくことの意味について考えました。(学生特派員:伊藤)

目次

1. なぜ戦争を語るのか

――私自身は戦争を体験していません。でも、戦争を生き抜いた父がいました。

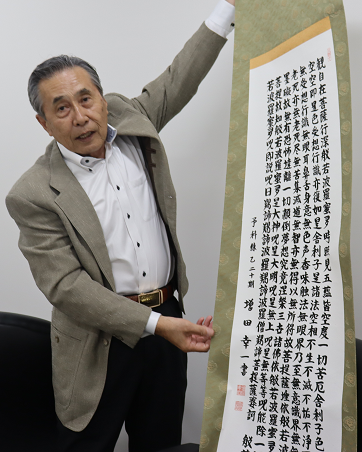

そう話す増田さんは、地元の戦没者遺族会の会長(取材当時)です。もともとは、戦争の話を深く知っていたわけではなく、会長就任のきっかけも「そろそろ若い人がやってほしい」という周囲からの声かけでした。

――戦争を知らない世代が9割以上になって、戦時中の話ができる人も少なくなってきた。私も最初は、ただ集会に出ていただけ。でも続けていくうちに、語らなければならないという思いが強くなったんです。

増田さんのお父様は、旧日本海軍の予科練習生として入隊。生死の境に立ちながらも戦後を生き延び、慰霊の想いを込めて、500枚近い書を書き残しました。その背中を見てきた増田さんは、「父の記憶」を自らの言葉で語り継ぐことに、今は強い意味を見出しています。

2. 若い命が消えていくという現実

――戦争では、若い命がごっそり奪われてしまった。高齢者は生き残っても、未来をつくる若者がいなくなる。それは国にとって致命的な損失です。

増田さんはそう語ります。戦時中、増田さんの父親の仲間も多くが命を落としました。当時亡くなった多くの人が、今の私たちと同じくらいの年齢でした。 それを想像するだけでも、戦争が“過去の話”で済ませられないことに気づきます。もし彼らが生きていたら、どんな人生を送っただろうか。 考えれば考えるほど、それが途中で断ち切られたという事実の重さを感じます。

それは、数字や記録では伝わらないことです。

遺された人の語りによって、ようやく実感として立ち上がってくるのではないでしょうか。大勢の10代、20代の若者たちが戦争で失われたという現実を、教科書の話としてではなく、「もし自分だったら」と想像できるかどうかが大切なのかもしれません。

3. 語り手のいない未来を防ぐために

遺族会の活動の中で、増田さんは戦没者の遺族や関係者から数多くの話を聞いてきました。「自分が遺族である」という実感が薄れつつある今の時代に、「自分が記録を残す側に回る」ことが使命だと語ります。

――戦争を知る人の語りは、もう時間が限られています。あの時代を生きた人の声が聞けなくなって当時を語り継ぐことが出来なくなったら、私たちは何を根拠に「平和が大切」と言えるでしょうか。

歴史の教科書だけでは伝わらない体験の重み。調べても出てこない戦時中の生活…。

話を聞くことで、「怖かったのかな」「寂しかったのかな」と、少し想像できます。それだけでも、その時代に生きた人に、ちょっと近づける気がします。

4. 私たちが受け継ぐべきもの

――語りを聞いて、何を思うかは人それぞれ。でも、少しでも「自分に関係あることなんだ」と思ってもらえたら、それで十分です。

戦争を知る人や、戦争遺族が語ること。そして、知らない私たちがそれを受け取ること。この両方があってこそ、記憶は次の世代へつながります。

――たとえば、戦争をテーマにした朝ドラや映画も、きっかけになると思うんです。難しく考えすぎなくていい。ただ、知って、その先に、何かが残ればいいんです。

増田さんの言葉には、若い世代への信頼がありました。戦争という「遠く重い話」を、少しずつ「自分のこと」として考えられるようになるには、語りを聞くことが必要だと思います。

最近の世界では、ロシアによるウクライナ侵攻のニュースが連日報道され、核兵器に関する発言も耳に入ってきます。いつの間にか私たちのすぐ隣まで迫っているような気がして、不安を感じる人もいるのではないでしょうか。増田さんもインタビューの中で、こう語りました。

――昔の戦争で、あれだけの犠牲が出た。今もし戦争が起きたらもう地球ごと終わってしまうかもしれない。核兵器もあるし、兵器の数や威力など、規模がまるで違う。

現代の戦争では、誰かがボタンを押せば世界中の命が一瞬で奪われる。そんな現実がすでに存在しているのです。

過去の戦争を知ることは、なぜ戦争を止めなければいけないのか、どうすればもう二度と繰り返さないで済むのか、という問いに向き合うために大切なのです。

5. 忘れないことは力になる

戦争を体験した人たちの語りを聞けるタイムリミットは、今まさに迫っています。その言葉は記録では補えない感覚や景色を含んでいて、本当に貴重です。

でも、その語り手がいなくなってしまったとき、どうやって記憶を残していけばいいのか。そう考えると「戦争を体験していない人が語ること」にも意味があるのだと感じます。

それを無視してしまったら、未来に同じ過ちを繰り返してしまうかもしれない。

戦争を知らないからこそ、語りを聞く必要がある。

少しでも聞いてみる、想像してみることは、平和を守るために、私たちにできる身近な一歩なのかもしれません。

静岡県 終戦80周年平和記念事業URL

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shakaifukushi/senbotsusha/1072712/index.html