フカボリ

先端技術が静岡に集結!TECH BEAT Shizuoka2025の全貌をお届け!

2025年9月10日

皆さん、こんにちは。学生特派員の河守です。今回、私はTECH BEAT Shizuoka 2025にお邪魔させていただきました。2019年の初開催以来、静岡県内企業と国内外スタートアップをつなぐ“オープンイノベーション・プラットフォーム”として年々規模を拡大している本イベントについて、たっぷりと魅力をお届けします!

目次

1.TECH BEAT Shizuokaとは?

2.170社を超える企業が集結!~私が実際に取材を行った企業5社をご紹介~

3.先端技術を実体験!体験型コンテンツをご紹介

4.静岡県産業イノベーション推進課 内藤課長へのインタビュー

5. TECH BEAT Shizuoka2025を振り返って

1.TECH BEAT Shizuokaとは?

TECH BEAT Shizuokaは、静岡県内企業と国内外のスタートアップをつなぎ、新たな価値を共創するオープンイノベーション・プラットフォームです。オンラインコミュニティや勉強会、企業訪問などを通じて、人と技術が交わる“場”を提供しています。

今回行われたTECH BEAT Shizuoka 2025は、7月24日(木)から26日(土)の3日間、静岡市のグランシップで開催されました。国内外から170社を超えるスタートアップが出展し、展示・商談を行いました。また、3日間を通じて講演やトークセッションも行われ、スズキ株式会社代表取締役社長・鈴木俊宏氏をはじめ、県内外で活躍される方が多数登壇されました。

地元企業、スタートアップ、行政、教育機関、そして未来を担う若い世代が一堂に会し、多様な交流と共創が生まれたこの3日間は、静岡のイノベーション・ハブとしての存在感をさらに強くしていく機会となりました。

2.170社を超える企業が集結!~私が実際に取材を行った企業5社をご紹介~

本イベントでは、170社を超えるスタートアップが出展しました。海外のスタートアップも出展しており、多種多様な先端技術が集結していました。今回は、私が取材をした5社をご紹介します。

No.1 inaho株式会社

inaho株式会社は、「テクノロジーで農業を持続可能に」という理念のもと、AI・ロボット技術・農学を組み合わせたスマート農業ソリューションを展開するスタートアップ企業です。世界初の技術を搭載した「トマト収穫ロボット」をはじめ、第一次産業における人手不足や高齢化という深刻な課題に対して、AIを用いた自動収穫ロボットの開発に力を注いでいる企業です。

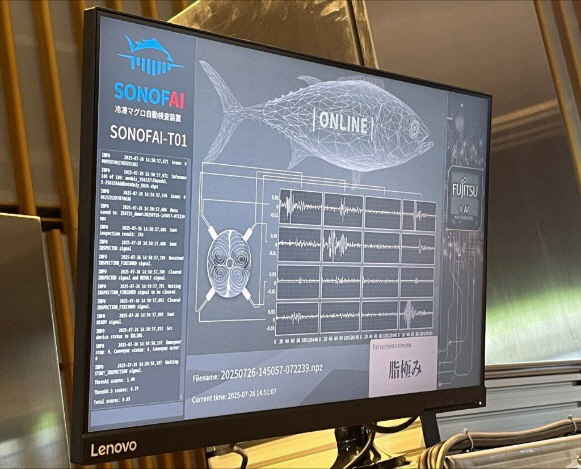

No.2 ソノファイ株式会社

ソノファイ株式会社は、富士通株式会社、株式会社イシダテック、東海大学の協業によって誕生したスタートアップ企業です。本イベントでは、同社が開発した世界初の非破壊冷凍魚検査装置「ソノファイ T-01」が披露されました。AI解析を活用して、高精度な魚の品質検査を可能にした装置で、これまで人の手に頼る労働集約的だった魚の品質検査の工程に、大きな変革を起こすことが期待されます。

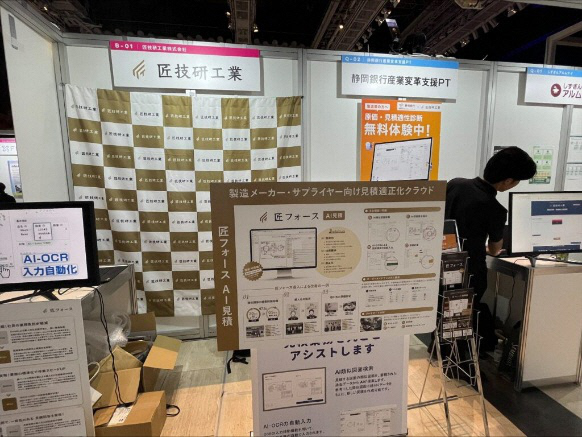

No.3 匠技研工業株式会社

匠技研工業は、東京大学発のスタートアップ企業として設立された、製造業向けのAIソリューション企業です。日本の製造業が抱える人材不足、技術の継承などに、AIとデータ活用によって正面から取り組んでいます。

特に注目されているのが、AI見積支援システム「匠フォース」であり、これは製造業における見積業務の革新を実現するクラウド型サービスです。

「匠フォース」は、企業がこれまでに蓄積してきた案件データを活用し、AIが瞬時に類似案件と照合することで、属人化していた見積書の作成から帳票出力までをシステムが最適化し、リードタイムの短縮と業務負荷の軽減を同時に実現します。

No.4 Geosafe Technologies Private Limited

Geosafe Technologies Private Limitedは、インドに本社を構える革新的なIoTソリューション企業です。GPS追跡技術とAIを融合した高性能なトラッキング・管理システムを提供しています。同社の主力製品は、リアルタイムで位置情報を可視化するGPS追跡デバイスです。車両、バイク、バス、トラック、産業用機材や貴重品など、多様な対象に対応しています。物流分野にとどまらず、GPSを活用した労働者の動態管理、工場設備の遠隔監視、予防保全、農業や建設分野での資材追跡、さらには高齢者や子どもを守る個人向け小型GPSまで、応用範囲は極めて広く、多分野でのデジタル変革を支えています。

No.5 株式会社X

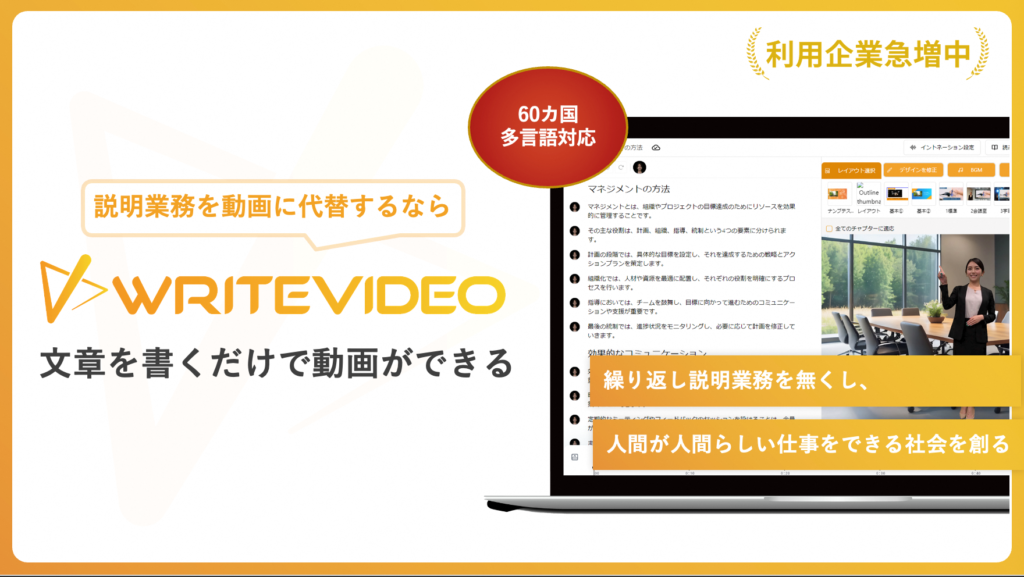

WriteVideoは、AI技術を活用したクラウド型動画生成サービスを提供する企業です。同社は「説明業務を動画に置き換える」という新たな業務効率化の形を提案します。

WriteVideoの最大の特長は、「説明する手間の削減」と「情報伝達の効率化」にあります。何度も繰り返される基本業務説明、カスタマーサポート対応など、人手と時間がかかっていた業務が、AIによって瞬時に動画化され、共有可能になります。特に注目すべきは、多言語対応機能とAIキャラクターによるナビゲーションです。海外スタッフや技能実習生、留学生など、言語の壁を超えた研修やサポートが可能となり、グローバル展開を目指す企業にとっても大きな力となるでしょう。WriteVideoは、単なる「動画生成ツール」ではなく、AIによる業務説明の自動化を実現する“新しい働き方改革”のインフラといえます。

3. 先端技術を実体験!体験型コンテンツをご紹介

TECH BEATは企業のブースがあるだけではありません。実際に触れて体験することができる体験型のコンテンツも用意されていました。特に子どもたちに向けたコンテンツもあり、私も実際に体験してきました。

○ここまで来た! 先端VRシミュレーター体験

~VR技術の最上級とeモータースポーツのコラボが実現!~

本イベントの注目コンテンツとして、先端VRとeモータースポーツが融合した革新的体験が行われていました。VR映像技術の最前線を走る「ワンダービジョン」と、浜松地域でeモータースポーツの普及に尽力する「遠州ハママツモータース」の共同開発による、五感を刺激する没入型体験「WV Sphere 5.2」を用いたVRシミュレーターです。

今回体験することができたVRシミュレーターは、ヘッドマウントディスプレイや専用ゴーグルを必要とせず、視覚・聴覚・触覚をフルに使った体験が可能で、子どもでも安心して楽しめるのが特徴となっています。映像と連動したモーションベースや送風装置、立体音響も組み込まれ、まさに“その場にいるような”没入感を実現しています。私も体験しましたが、映し出されている映像に引き込まれそうになりました。VRシミュレーターとの融合は、ビジョンをさらに広げる一手として、教育・エンタメ・産業の垣根を越えた可能性を見せていただきました。

体験した子どもたちからは「本当に運転しているみたい」「もう一度体験したい!」との声も聞かれ、連日長蛇の列ができる人気ぶりでした。

○つくって乗って!ものづくり体験「Build & Drive」

~トヨタ・ホンダ・スズキが子どもたちにものづくりの楽しさを広げていく~

続けて見学させていただいのは、「つくって乗って!ものづくり体験『Build & Drive』」です。トヨタ(トヨタ技術会)・ホンダ(有志)・スズキ(スズキ株式会社)の3社が静岡にゆかりのある企業として協力して実現した、小学生向けのコンテンツです。参加する子どもたちが、自ら部品を選び、実際の自動車と同じような感覚で車を組み立て、完成した車に乗ることもできます。実際に、屋外での運転体験や静岡の街並みを模したバーチャルドライブを楽しんでいました。子どもたちは「自分の手でつくる」ことの面白さと達成感を味わうことができ、モノができあがっていく工程を目の当たりにし、最後にはそれを自分で動かせるという体験が、モノづくりへの関心を強く引き出すことにつながっていきます。受け身ではなく、自らの工夫や手作業で完成させるプロセスは、子どもたちにとって貴重な体験になったのではないでしょうか。

この取り組みの背景には、静岡県が抱える「若者の人口流出」という課題があります。静岡には、モノづくりにおける確かな技術力と、情熱ある人々が多い一方で、経験や知見の不足、人材流出といった課題もあります。だからこそ、こうしたイベントを通して、子どもたちの「モノづくりって楽しい!」という気持ちを育てることが、将来の地域の発展へとつながっていきます。未来の担い手となる子どもたちにとって、モノづくり体験はただの遊びではなく、自分の可能性を広げる第一歩になると考えられます。

4. 静岡県産業イノベーション推進課 内藤課長へのインタビュー

さまざまな体験ブースや企業の取り組みを見学したあとは、静岡県産業イノベーション推進課内藤課長へ本イベントについて伺いました。

-本日はさまざまなブースを見学させていただきましたが、どこも興味深く時間があっという間でした!TECH BEAT Shizuokaについてより深く知りたいのですが、本イベントはいつ頃から、どのような目的で始まったのでしょうか?

TECH BEAT Shizuokaは、オープンイノベーションの推進を目的に2019年7月に第1回が開催されました。

国内外から多くのスタートアップ企業が出展し、展示・講演・商談を行うことで、企業同士のつながりを生んでいます。

初回の参加登録者数は3,300名、スタートアップ企業の出展は56社でした。この基盤から、年々規模を拡大し、2024年には参加登録者数7,622名、出展スタートアップ139社を記録し、立ち上がりからの約5年間で、来場者数は2.3倍以上に増加しています。累計では延べ来場・参加登録者数28,094名、参画スタートアップ640社、商談件数2,339件を超え、地域企業と国内外スタートアップとの共創基盤として明確な成果を上げています。

-TECH BEAT Shizuokaでは、特に優れた取り組みを表彰しているとのことですが、こちらはどういったものでしょうか?

TECH BEAT Shizuoka AWARDは、県内企業とスタートアップによる地域共創の成功事例を広く共有し、さらなる挑戦を促すきっかけとして活用していきたいと考えています。表彰にとどまらず、スタートアップや企業、自治体が共に取り組んだ結果を「見える化」し、それを見た他の関係者が感化され、新たな取り組みに挑戦する好循環をつくることを目指していきます。

-最後に、TECH BEAT Shizuokaへ寄せる期待について一言お願いします。

自治体だけではできない課題解決も、企業やスタートアップと手を取り合うことで可能になります。行政としては、課題の提示や場所の提供、支援体制の構築など、共創を円滑に進める役割を担い、特にスタートアップの持つスピード感や挑戦心を尊重しつつ、企業のリスク回避的な姿勢とのギャップを埋めるため機能していく必要があるだと考えています。

実際の共創では、文化やスピード感、価値観の違いから衝突も生じ得ますが、互いの立場を理解し、リスペクトを持って取り組むことが成功の鍵となってきます。私たち行政としても、学生や若い世代がこうした挑戦の場に飛び込むことで、未来への大きな一歩を踏み出してくれることを期待しています。

5.TECH BEAT Shizuoka2025を振り返って

TECH BEAT Shizuoka2025を振り返ると、改めて「共創」の力を実感しました。県内企業と国内外のスタートアップが集い、互いの強みや視点を生かしながら課題解決に挑む姿は、まさに地域と世界をつなぐ新たな可能性を感じ、衝突や課題を乗り越える中で生まれる学びや成長が、次の挑戦への原動力となると思いました。また、「未来の遊び場」では、親しみある遊びが最先端の技術と融合し、子どもから大人まで夢中になれる空間が広がっていました。創造したものがデジタルの世界に反映される体験は、楽しさと同時にテクノロジーへの興味を育む契機となり、まさに学びと遊びの融合でした。TECH BEAT Shizuokaは、挑戦する人々を応援し、未来を切り拓く共創の場として今後も進化し続けると確信しました。

【TECH BEAT Shizuoka2025 当日の出展者など、詳細はこちら】