*多文化共生の観点より、この記事の全ての漢字にふりがなを振りました。

こんにちは、学生特派員の長瀬です。

皆さんは多文化共生について考えてみたことはありますか?

日本における在留外国人数は近年増加傾向にあり、静岡県でもさまざまな国籍の方を街で見かける

機会が多くなりました。静岡県に暮らす日本人と外国人が、互いの文化を理解し、お互いによい刺激を

しあって、暮らしていくために私たちは一人一人が多文化共生について考える必要があります。

今回は、多文化共生シンボルマーク審査会を取材しました。さまざまな国籍の方が「多文化共生」

について、お互いに意見を出し合いながら、シンボルマークを選んでいく過程をご紹介します。

目次

1.シンボルマークの意図と審査の流れ

2.意見交換で見えてきた「多文化共生」

3.多文化共生シンボルマークの審査

4.取材を終えて

1.シンボルマークの意図と審査の流れ

皆さんは多文化共生について詳しく知っているでしょうか?私も以前はふわふわとした抽象的な

イメージしかなく、なんとなくプラスのイメージしかなかったように思えます。

そんな抽象的なイメージしか持っていない人や多文化共生について詳しく知らない人にも興味を

持っていただくため、シンボルマークの作成に至ったのではないでしょうか。

そもそも、シンボルマークとは、言葉を使わず、デザインで視覚的に理念を伝える役割を持つものだ

そうです。多文化共生について、言葉では伝わりにくい部分もシンボルマークを用いることで感覚的に

伝えることができるそうです。

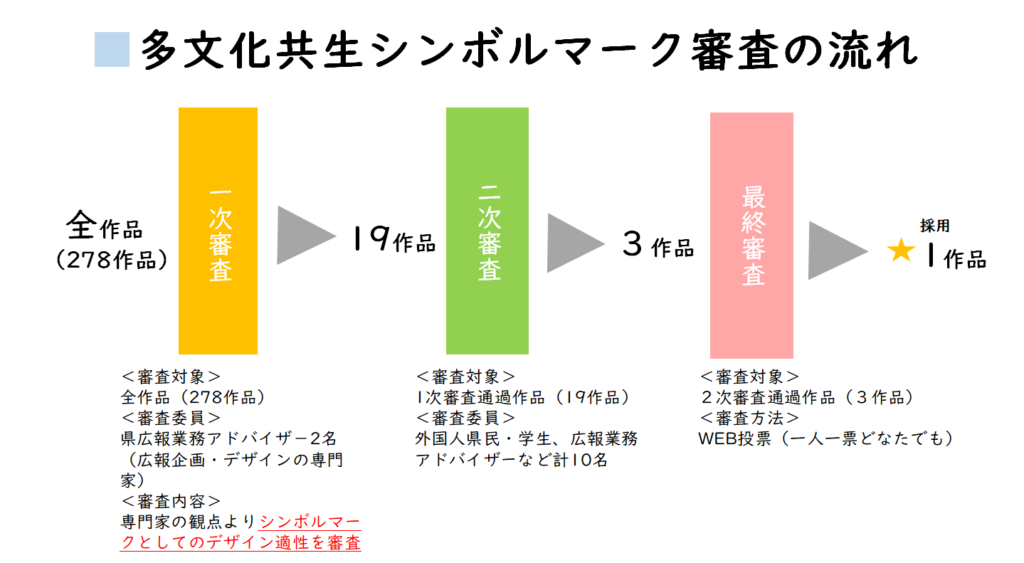

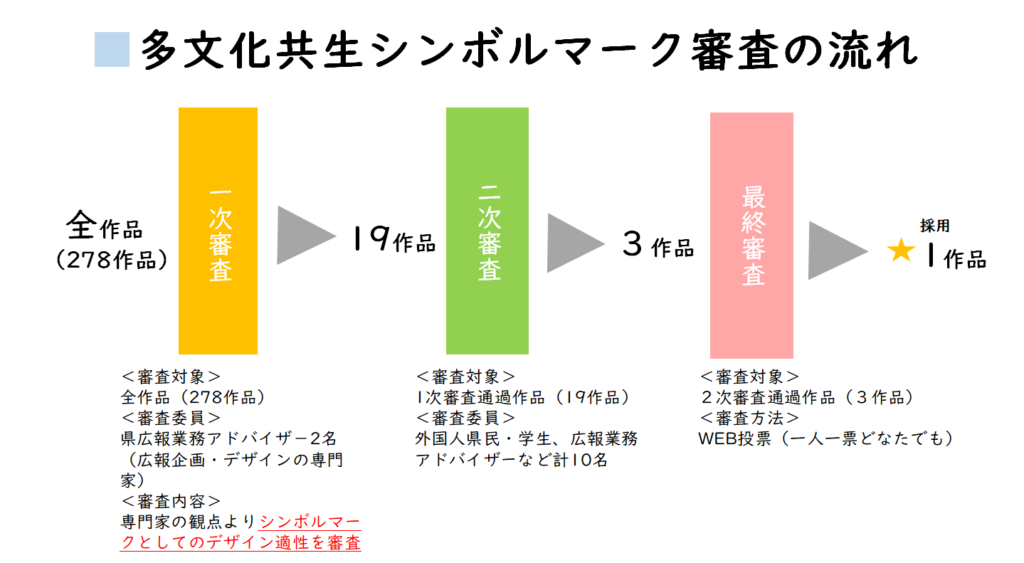

審査の流れは図のとおりです。私が今回取材した「多文化共生シンボルマーク二次審査」では、

まず審査員同士が意見交換をして、多文化共生の認識や静岡県が目指す姿などを共有した上で審査に

挑みました。最終的に選ばれたシンボルマークは、多文化共生月間の広報物のPRとして使われるそう

です。

2.意見交換で見えてきた「多文化共生」

デザインの専門家、多文化共生を専攻する大学生、多文化共生に関する大学教授、また日本

在住歴が長い外国人審査員など幅広い経験や知識をもつ10人の方が審査員として、集まりました。

シンボルマーク二次審査は、10人の審査員による意見交換から始まりました。

初めて顔をあわせる審査員同士が互いの活動や考えを知り、「多文化共生」のイメージを共有する

ことで、シンボルマーク審査に向けての共通の土台ができあがりました。

これまでの「多文化共生」は日本にいる外国人にのみ働きかけるものでしたが、今後目標とする

「多文化共生」は日本人を含む全ての人に関係するものであり、外国人と日本人が交流するなかで、

お互いに良い影響を与え合って、一人一人が自分らしさを発揮して、地域を形作る一員となることが

理想なのだと感じました。

『多文化共生は「虹」のイメージ。一つ一つが輝き、お互いを引き立て合っているが同じ方向を

向いている。』と表現する審査員の捉え方が印象的でした。

私たちにとって、多文化共生は相手の文化を尊重するだけでなく、自分の文化も大切にして同じ

未来を視る。そんなすてきな考え方があることを知ることが多文化共生の理解の第一歩なのかも

しれません。

3.多文化共生シンボルマークの審査

審査会の後半、意見交換の後は、いよいよシンボルマークの審査が始まりました。一次審査で選ばれ

た候補作品19点から最終審査に進む3点が選ばれます。どの作品も、国籍、年齢、役職などに関わら

ず、どんな人にでも静岡県の多文化共生の理想像が伝わりやすいシンボルマークとなっていました。

机に並べられた19点の作品の周りを審査員はじっくり見て回ります。審査員は各自3点を選び、

投票しました。モノクロ印刷をして使用する場合もあるため、大きくカラー印刷された候補作品

以外に、白黒コピーで審査する配慮が見受けられ、とても印象的でした。

投票結果を集計する間、各審査員が、自分が選んだ作品や審査会全体の感想を共有しました。

全ての人に分かりやすいという観点から色覚に配慮した色彩を重視する方、日本の文化がうまく表現さ

れているデザインを評価した方、マークに込められたメッセージ性を評価した方などさまざまな視点で

シンボルマークが選ばれていたのが印象的でした。

審査員の方の中で特に印象深かったシンボルマークへの思いを紹介します。

「審査員が多文化共生について共に考え、各自が持つ多様な観点からシンボルマークを審査すること

で、今回のシンボルマークにはみんなで一つのものをつくるといった要素が加わります。その過程を

知った人がシンボルマークを通して、多文化共生について考えるきっかけになればいいなと思いま

す。」

今回の審査では、「多文化共生」について、審査員が互いに意見を出し合いながら、共通の理想像を

土台にシンボルマークが選ばれました。「多文化共生」を考えるきっかけとして、シンボルマークだ

けでなく、シンボルマークの審査過程にも着目してほしいです。

4.取材を終えて

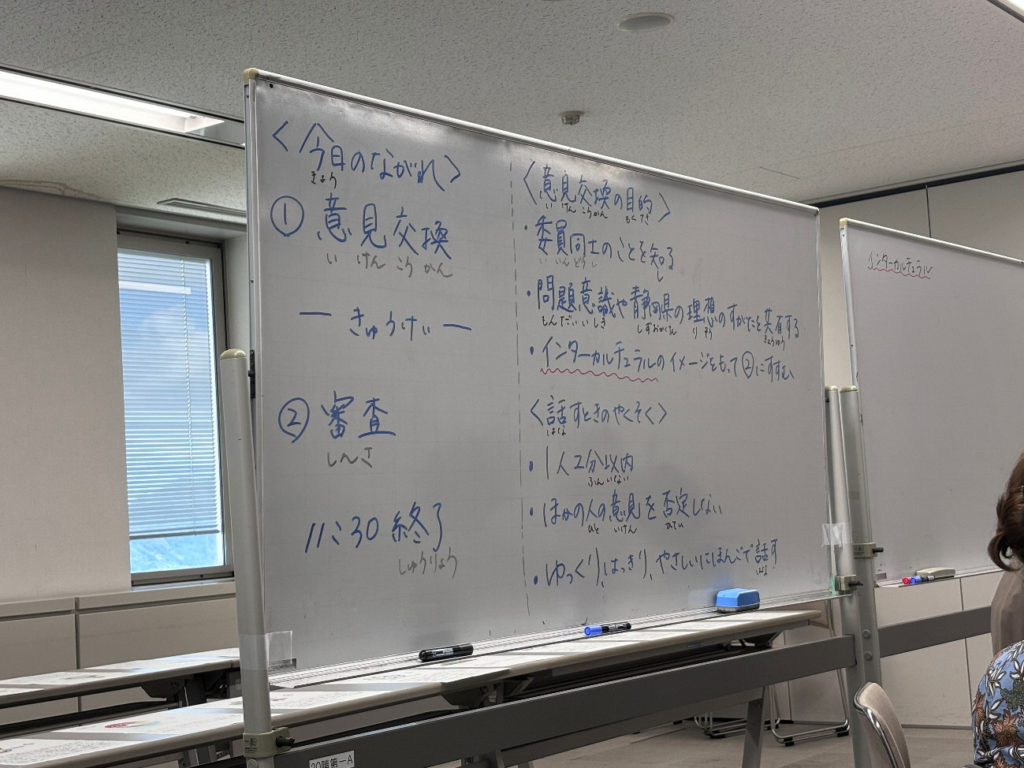

今回の多文化共生シンボルマーク審査会は、とても和やかな雰囲気で終始話し合いが進んでいたのが

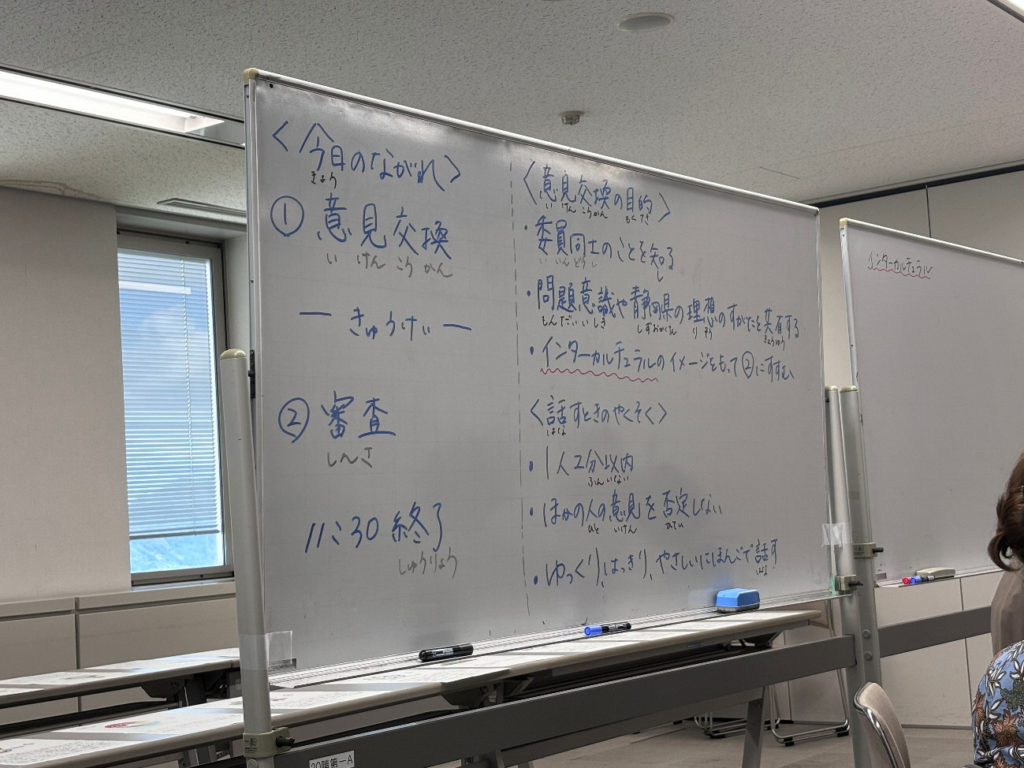

印象的でした。ホワイトボートに書かれた「今日の流れ」も大きい字で分かりやすく書かれていたり、

漢字に気を遣われていたり、多文化共生とはこういうことかと会場から意識が伝わってきました。

話し合いの前に目的が共有されたり、話すときのルール(平等な時間配分、他の人の意見を否定しな

い、ゆっくりはっきり話す)など、多様な人とともに意見を形成していく際に重要なことも学ぶことが

できました。多様な人がお互いを尊重し、互いの価値観からヒントをもらって、新しい価値観を

創造していく場に立ち会えてよかったです。

また普段話す機会の少ない外国籍の方々にお話を伺ってみて、自分にはない考え方や、感じ方を肌で

感じることができとても貴重な体験になりました。皆さんもこの記事を通して、静岡県の多文化共生の

取り組みや多文化共生のあり方を考えてみてはいかがでしょうか?

〔シンボルマークへの投票をお願いします!〕

静岡県多文化共生シンボルマークは、278点の応募作品のうち、3作品が一次審査・二次審査を通過しました。最終審査では、皆さまからのWEB投票によって、採用作品1点を決定します。

〔シンボルマークのテーマ〕「国籍や文化、年齢を超えて皆が一緒に創る新しい多文化共生県」

〔投票締切〕9月21日(日)

https://forms.gle/TpU5S854zmoaf6FG9

※投票はひとり1票です。どなたでも投票できます。

フカボリ