フカボリ

静岡酵母の歴史と挑戦 ~最高の食中酒を目指して~

2025年9月25日

静岡の日本酒、と聞くとどんなイメージが浮かびますか?お刺身や干物によくあう、淡麗でまろやかな食中酒---。県民だより10月号と本記事では、そんな静岡の日本酒を影で支える「静岡酵母」について、その歴史や魅力、今後の挑戦についてフカボリします!

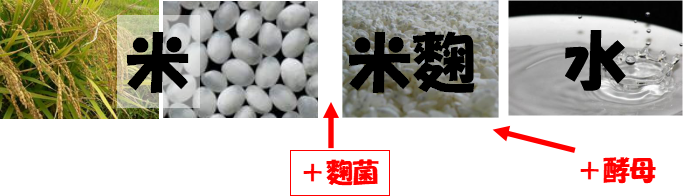

※日本酒(清酒)・・・米、米麹、水を主要原料として発酵させることで造られたものをいい、アルコール度数が22%以下のものを指します。本記事では、注釈がない限り「日本酒=清酒」を指します。

目次

1.静岡の酒造りの歴史

2.あらためて・・・日本酒ってどうやって作るの?

3.静岡酵母の特徴は?

4.新たな静岡酵母づくりについて

5.まとめ~最高の食中酒を目指して~

1.静岡の酒造りの歴史

○江戸~昭和前期まで

静岡では古くから、静岡県に東海道五十三次のうち22の宿場町が存在していたことから、往来客をもてなすための地酒造りが旧東海道沿いに盛んになったといいます。

酒造りは一般的に、発酵温度を管理しやすい寒冷な地域で行われます。年間を通して温暖な静岡は、酒造りを行うには難しい気候であったといわれますが、さまざまな地域から来た杜氏達が技術を競い合ったことで、おいしい酒を醸す技術が確立したのでした。また、昭和に入ってからは、技術力のある広島、能登、越後、南部等の杜氏を迎え入れ、各流派の杜氏が競い合ったことで、技術力が向上したといわれています。

○昭和中期~現在まで

昭和40年(1970年)頃までの日本酒の製造と販売の手法として、大手メーカーが全国各地の小規模な造り酒屋から買った酒をブレンドして、自社ブランドとして販売する「桶売り」が主流でした。

しかし、日本酒の国内消費量は、昭和48年(1975年)をピークに減少の一途をたどり、現在ではピーク時の3割以下にまで落ち込んでいます。この傾向は、少子高齢化や人口減少、ライフスタイルの変化、他の酒類市場の拡大などが複合的に影響しています。

こうした状況から、静岡の地酒をブランドとして盛り上げていくため、昭和50年頃に県試験場(現在の沼津工業技術支援センター)職員の故河村傳兵衞氏をはじめとする複数の研究者と静岡県酒造協同組合が協同で、「静岡酵母」の開発に取り組み、成功します。

静岡酵母を使った日本酒が、昭和61年(1986年)の全国新酒鑑評会で高く評価されると、「吟醸王国・静岡」と称されるまでになりました。

その後も、現在に至るまで、静岡酵母の多様化や麹菌の開発、酒造好適米「誉富士」の開発など、特定名称酒(吟醸酒、純米酒、本醸造酒などの高品質な日本酒)の製造量を伸ばし、質を高める工夫と挑戦を重ねています。

2.あらためて・・・日本酒ってどうやって作るの?

さて、静岡酵母の特長や新たな取り組みについて触れる前に、そもそも日本酒とはどのように造られるのか?その際、酵母がどのような働きをするのか?というおさらいから、「静岡県工業技術研究所沼津工業技術支援センター バイオ科」の鈴木さん・新村さんにお話を伺いました!

-今回のフカボリでは日本酒造りに欠かせない「酵母」についてお話を伺いたいのですが、そもそも日本酒とは、どのように造られたお酒なんでしょうか?

(鈴木):日本酒の醸造工程では、まず米を精米し、洗米・蒸米を行い、麹菌(アスペルギルス・オリゼー)を利用して米麹を作成します。その後、酒母(酵母を培養したもの)を用いて発酵を開始し、米のデンプンを糖化しながら酵母がアルコールを精製します。

(新村):発酵の最盛期には、もろみ1ml中になんと1億個の酵母が活動しているんです!ここで、日本酒特有の風味や香りが形成されます。発酵後、もろみを絞る上槽によって清酒と酒粕に分けられ、さらに火入れや貯蔵を経て出荷されます。

-「精米」、「糖化」、「発酵」、「火入れ」といったキーワードは聞いたことがありますが、思った以上に複雑な工程でした・・・!特に、日本酒造りでは「発酵」に特徴があるんですよね?

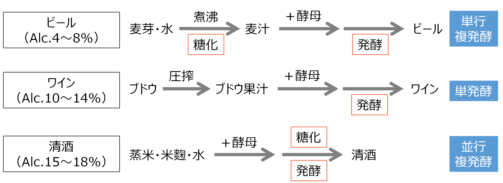

(新村):日本酒造りでは、「並行複発酵」という発酵方法が特徴として挙げられます。簡単に言うと、「デンプンを糖に変える作業(糖化)と、糖をアルコールに変える作業(発酵)が同時に進む仕組み」を指します。

(鈴木):日本酒の原料である米は主にデンプンでできていますが、酵母はデンプンをそのままアルコールに変えることはできません。そのため、まず「麹菌」という微生物を使ってデンプンを糖に分解する作業(糖化)が必要です。そして、糖ができたら、今度は「酵母」が糖をアルコールに変えていきます(発酵)。この「糖化」と「発酵」が同じタンクの中で同時に行われるため、「並行複発酵」と呼ばれます。

(新村):豊かな香りや旨味成分が複雑に絡み合い、独特の風味を作り出すことができるのも「並行複発酵」のおかげです。実はこの発酵方法で造られた日本酒は、ほかの醸造酒(ビールやワイン)と比較しても、アルコール度数がかなり高いお酒なんです!

3.静岡酵母の特徴は?

-「発酵」が日本酒造りにおいて香りや旨味の方向性に影響を与えるんですね!ということは、「静岡酵母」もやはり「香り」への影響が大きいんでしょうか?

(鈴木):静岡酵母の特徴は、全国的に主流のリンゴのような香りを持つ酵母(カプロン酸エチル系)とは異なり、バナナやメロンのような香りを持つ酢酸イソアミル系である点です。これは静岡の食文化、特に魚介類との相性を考慮した結果で、他の地域の酒と差別化を図ることにつながっています。

(新村):静岡酵母は現在までに7種類開発されていますが、「香り」に重きを置いていて食事との調和を重視し、酸味を抑えた穏やかな風味を持つことが特徴だと思います。

-たしかに、静岡のお酒といえば酸味を強く感じない、穏やかな風味ですね。どんなお料理にもあう万能選手、というイメージです!最近知ったんですが、日本酒って実はフランス料理や中華料理ともあうんですよね。

(鈴木):そうですね!国外では古くから食中酒といえばワインですが、近年は日本酒✕料理のマリアージュも評価されています。特にヨーロッパ、アジアの各国では、日本酒の需要が年々増加しており、こういったニーズや静岡地酒ブランドの認知度向上のためにも、続く「新しい静岡酵母」が求められているんですね。

4.新たな静岡酵母づくりについて

-それでは、新たな静岡酵母づくりについて、あらためて研究の背景や目的について教えてください。

(鈴木):研究の背景として、静岡酵母は現在7種類ありますが、最後の酵母開発から約20年が経っています。その間にも消費者の好みは多様化しており、「地酒の差別化」や「商品幅の拡大」といった新たな戦略が酒造業界からも求められているんですね。また、海外ではフルーティーな香り(吟醸香)や後味のキレの良さが評価される傾向があり、こうした背景から、新たな酵母開発に着手しています。

(新村):目的を一言で言うと「県産日本酒の特徴香であるバナナ様の香気成分を高生産する酵母の開発」です。つまり、「よりフレッシュかつ華やかなバナナの香りを実現する酵母」探しですね!

-より華やかですっきりとした味わいを再現するために、やはり新しい酵母が必要、ということですね。

(鈴木):はい。それに加えて、近年はいろいろな業界で「働き方改革」が進んでいますよね?酒造業界にもその波は届いていて、ここ10年ほどで働き方や製造方法が変化してきています。特に昔は深夜まで作業を続けるのが当たり前だった酒蔵も多かったのですが、職人の高齢化やなり手不足といった課題もありますし、現在では深夜作業が難しくなりつつあります。こうした状況を踏まえ、静岡酵母の開発においても、現代の酒造りのスタイルに合った新たな特性を持つ酵母が必要だと考えられています。効率的な製造方法を実現しつつも、県産日本酒の高い品質を保つことを目指しています。

-なるほど・・・持続可能な酒造りには、造り手の働きやすさや効率化も必要である、ということですね!具体的に、新たな酵母の開発は、どのような工程で進められているんでしょうか?

(鈴木):令和9年度末頃の実用化を目指して、おおよそ次のような工程で研究を進めています。

令和6年 695株の育種株の取得(ランダム変異を利用して、さまざまな特性を有する酵母をライブラリー化した)

令和7年 695株から一次選抜(30~50株くらいまで候補を絞る)

令和8年 小規模で日本酒の仕込みを行い、さらに候補を絞る(1候補の仕込みに1ヶ月~1ヶ月半を要する)

令和9年 実際に酒蔵さんに使っていただくなど、実製造に近い規模での酵母の性能評価

並行して、本県オリジナル酒造好適米である「令和誉富士」等との組み合わせについても評価し、県産日本酒のブランド力強化に取り組む

-候補が695株もあるんですか!?酵母のランダム変異を利用して、というのはどういった方法でしょうか?

(新村):分かりやすく言うと、遺伝子組み換えのような人工的な操作を行うのではなく、酵母自身が自然に持っている性質を活かして変化させる方法です。この方法では、酵母が自分で性質を変化しやすい環境を整えてあげることで、新しい特性を持つ酵母を見つけることができます。

-安全性に配慮しつつ、多様な酵母を育成する方法、ということですね!研究の上で一番苦労されるのはどういった点でしょうか?

(鈴木):やはり695株という多くの候補から絞っていく工程でしょうか。酵母の開発では、まず多くの候補酵母を収集し、それぞれを評価する必要があります。この評価には、一つひとつの酵母を使った試験醸造が必要で、1つの酵母の特性を確認するだけでも、日本酒を実際に醸造するために1ヶ月半ほどの期間を要します。また、開発した酵母が使いやすいよう、酒蔵向けのマニュアルやデータも整備する必要があり、実用化後も継続的にフィードバックを受けながら改良を進める必要があります。これら全てのプロセスを通じて、長期的かつ継続的な取り組みが求められる点が大変です。

(新村):それから、「科学的評価と官能評価(※)の両立の難しさ」というのもありますね。酵母の特性を評価する際には、酸味や香り成分などの科学的な数値データを基に分析を行います。しかし、最終的には、人が実際に飲んだときに「おいしい」と感じるかどうかという官能評価が重要になります。科学的な数値が良好であっても、市場で受け入れられる味わいにつながるとは限りません。そのため、科学的な分析と官能評価をバランスよく取り入れながら、消費者が満足する酒質を目指す必要があり、この点が酵母開発における非常に難しい課題となっています。

(※)人間の五感(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚)を使って製品の品質や感覚的な特性を評価する検査方法

-最終的に人々から「おいしい」と思ってもらえるか、受け入れられて消費につながるか、というゴールまでとても長い道のりということですね・・・。令和6年のクラウドファンディングでも多くの方から支援いただいていますが、研究の成果を楽しみにされている方も多いのでは?

(鈴木):そうですね!一般の消費者や酒造業界はじめ、多くの方から支援いただいています。最近では酒販店さんからも、酵母の開発状況や県産日本酒の現状についてお話してくださいといった講演の依頼をいただく機会がありました。そういった場面でも、期待の声をいただくことは多いですね!

-私も、新しい酵母を使った静岡のお酒が飲めることを楽しみにしています!本日はありがとうございました。

5.まとめ ~最高の食中酒を目指して~

普段何気なく飲んでいる静岡のお酒について、「静岡酵母」によってよりおいしく、食事とのすばらしいマリアージュを生んでいると知ることができ、お酒を飲むのがますます楽しくなりました!

そして、お酒造りでは、酵母の働きはもちろんのこと、原料である水や米、気候、造り手の技術など、さまざまな要素が掛け合わさって複雑な味わいを構築しています。今回取材した酵母以外にも、まだまだフカボリができる、奥の深い世界だとあらためて認識しました。

国内外で愛される最高の食中酒を目指す取り組みは、まだまだ今後も続きます。沼津工業技術支援センターの今後の取り組みについて関心のある方は、ぜひ研究施設の見学にお越しください!

-施設情報-

静岡県工業技術研究所沼津工業技術支援センター

産業振興を目的にさまざまな研究・人材育成などを行い、県内産業の技術力向上を支援しています。

日本酒の試飲等はできませんが、研究施設等の見学が可能です。詳細は、下記よりお問い合わせください。

所在地:〒410-0022 沼津市大岡3981-1

電話:055-925-1100

ファクス:055-925-1108

URL:https://www.iri.pref.shizuoka.jp/about/numazu/