フカボリ

病院に行く?救急車を呼ぶ?迷ったら「救急安心電話相談窓口(#7119)」へ!

2025年9月30日

突然の発熱やけが、夜間や休日に「病院に行くべきか」「救急車を呼ぶべきか」と迷った経験はありませんか?静岡県ではそんな困ったときのために、24時間いつでも相談できる「救急安心電話相談窓口(#7119)」を設けています。今回は、県民の心強い味方「#7119」について、県消防保安課の坂部さんにお話を伺ってきました!

学生特派員:竹内

目次

1. 「救急安心電話相談窓口(#7119)」とは?

「救急安心電話相談窓口(#7119)」は、突然の体調不良やけがの際「すぐ救急車を呼ぶべきか」「自宅で様子を見た方がいいのか」といった判断に迷ったときに電話で相談できる窓口です。静岡県では令和6年10月に開設しました。開設当初は一部の時間帯のみの受け付けでしたが、令和7年4月から24時間体制に移行しました。

利用方法は非常に簡単で、#7119に電話をするだけです(「#」を押してから「7119」を押す)。看護師資格を持つ相談員が対応し、相談者の症状や状況を聞き取ります。そのうえで、「ただちに救急搬送が必要」「すぐに医療機関を受診」「翌日以降に医療機関を受診」「自宅で安静にして様子を見る」などの緊急度に応じたアドバイスをしてくれます。

その他にも、今受診できる医療機関の紹介、けが・病気の応急処置方法などについてもアドバイスをもらうことができます。また場合によっては、#7119以外の相談窓口を案内してもらえることもあります。例えば、こども(15歳未満)のけが・病気、精神症状、DVや虐待関連の相談は、別の適切な相談窓口を紹介してくれます。

2.限られた医療資源を有効活用するために

静岡県でこの事業が導入された理由は大きく2つあります。

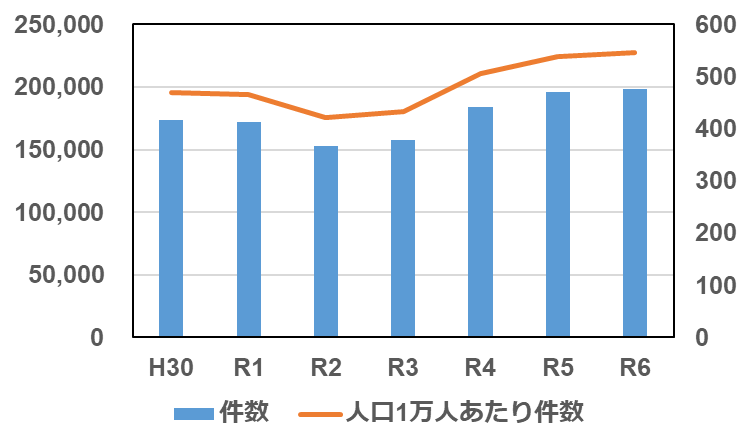

一つは、救急車出動件数の増加です。全国的に救急搬送の件数は年々増えており、静岡県内でも増加傾向にあります(図1)。その中には「救急車を使わなくてもよい軽症の事例」も含まれており、重症患者に対して迅速に対応するためには、数に限りがある救急車を有効的に使う必要があります。

「救急・救助の現状(総務省消防庁)」より作成

もう一つの理由は、医療機関の負担軽減です。近年、休日や夜間に患者が救急外来に集中することや医師の長時間労働などが問題となっています。このような救急医療体制を改善するため、一般市民が救急医療を適切に利用できるようにサポートする仕組みが必要とされてきました。

本事業は他県ですでに導入されている事例が多く、静岡県は後発ながらも令和6年10月から実施に踏み切りました。令和7年7月時点では静岡県を含む全国37地域で実施されています。

3. こんなときには相談を!#7119の使い方

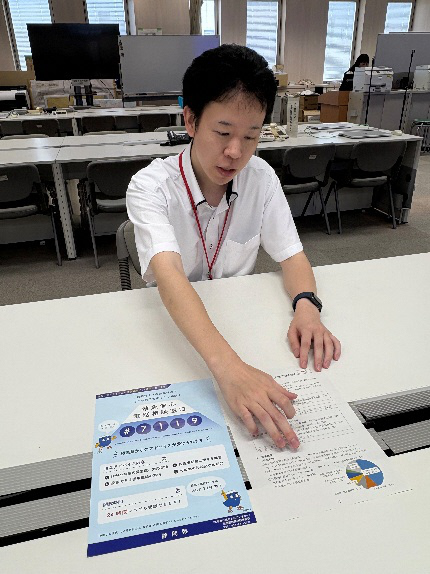

本事業を担当されている消防保安課の坂部さんに#7119の使い方について伺いました。

Q. どんな症状のとき利用できますか?どのような相談内容が多いですか?

A. 発熱、腹痛、頭痛、吐き気、息苦しさ、めまい、ふらつきなどの症状、やけどや切り傷といったけがなど幅広く対応しています。また、緊急のけが・病気以外にも、今受診可能な医療機関を案内してほしいという相談も受け付けています。

夏は熱中症、冬はインフルエンザやコロナウイルス関連の相談が増えます。さらに、病院が閉まっている深夜や日曜・祝日は相談件数が増える傾向にあります。

Q. どんな人が対応してくれますか?

A. 看護師の資格を持つ相談員が対応します。看護師でも判断に迷う場合は、診療所の医師に電話をつなげ、三者で相談をすることも可能です。

Q. 利用の流れを教えてください。

A.まず、相談者の年齢・性別などの基本的な情報を確認し、次に呼吸や意識などの重要性の高いバイタル情報を聞き取ります。そのあと、具体的な症状をお伺いし、緊急度を判定。緊急度に基づいて、その後の対応の仕方についてアドバイスをさせていただきます。

対面で診察するときと違い、電話越しで状態を把握する必要があるため、できる限り細かく、少しでも気になることがあれば伝えてほしいと思います。

Q. どんなアドバイスをもらえますか?

A. 緊急性が高いものについては、すぐに119番に通報するように伝えます(相談員側からではなく、改めて相談者ご自身で救急車を呼んでもらいます)。その他、医療機関の受診が必要、自宅で様子を見るなどのアドバイスを行います。また、その場でできる応急手当の方法を助言することもあります。

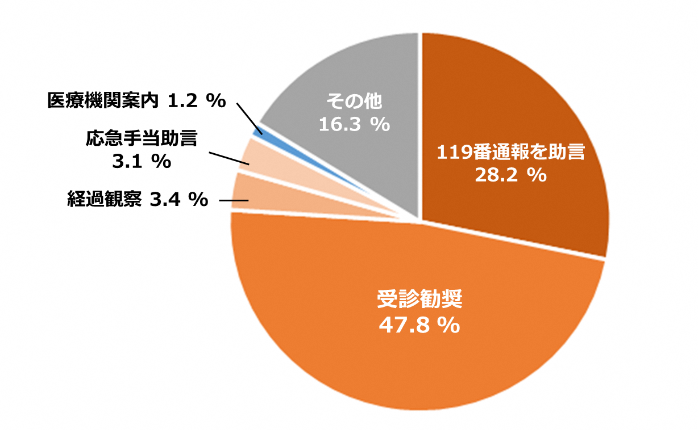

令和6年度(R6.10~R7.3)の利用実績(図2)によると、緊急の病気やけがの相談のうちほとんどは119番通報もしくは医療機関の受診を助言しています。

「救急安心電話相談窓口(#7119)の相談実績(静岡県消防保安課)」より作成

Q. 119番との違いは?

A. 意識がない、呼吸がおかしいなど明らかにいつもと様子が違う場合は迷わず119番を。#7119はその判断に迷った場合に利用していただければと思います。

4. #7119は県民の安心を支える相談窓口

Q. 過去の利用事例を教えてください。

A. 相談前は救急車を呼ぶのをためらっていたが、#7119に相談して背中を押されたことで、安心して救急車を呼ぶことができたというケースがありました。また、軽い症状だと思っていたが、#7119で医療機関の受診を勧められ、実際に受診したところ重い病気が判明したという事例もありました。さらに、一人暮らしなどでなかなか周りに相談できる人がいなかったが、#7119に相談したことで安心できたという声もいただいています。

Q. 今後電話以外の相談手段が導入される予定はありますか?

A. 現状は予定していないのですが、会話が難しい方などさまざまな事情を抱える方がいらっしゃるので、電話以外にメールやチャットなども利用できたらと考えています。他の自治体では、メール・FAXなどを使ったり、AIを活用したりしている事例もあるため、そのような例を参考にしながら静岡県でも導入を検討していきたいと思っています。

Q. この事業の課題はありますか?

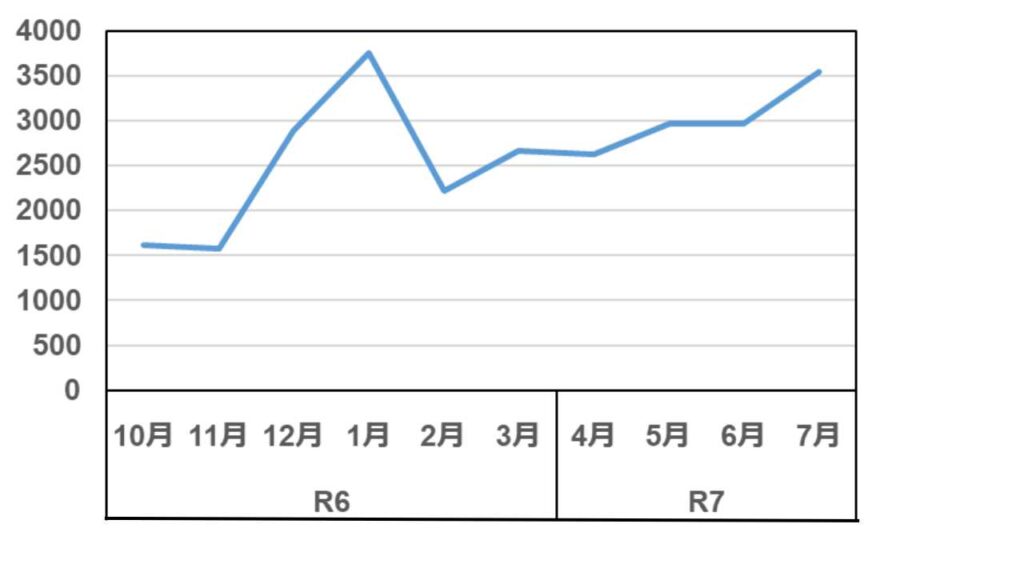

A. 相談件数の推移を見ると、令和7年4月から開設時間を24時間に延ばしたこともあり、開設当初(令和6年10月)と比べて増加傾向にはあるのですが(図3)、他自治体と比べると利用件数はまだ十分とは言えず、認知度の低さが課題だと考えています。より多くの方にこの事業を知ってもらうために、県民の皆さまへの広報を強化したいと思います。

「救急安心電話相談窓口(#7119)の相談実績(静岡県消防保安課)」より作成

坂部さんは「突然のけがや病気で対応に迷ったらすぐに#7119を頼ってほしい。一人で抱え込まず、不安を感じたらご利用いただきたい」と語ります。

取材を終えて

「救急安心電話相談窓口(#7119)」は、救急医療の適正利用を促すとともに、私たちに安心を届ける新しい仕組みです。私自身も以前、夜間の急な病気に見舞われたことがあったため、このような仕組みがあるのは非常に安心だと感じました。皆さんの周りの人や皆さん自身が急なけがや病気で困ったとき、#7119が選択肢の一つになればいいなと思います。

救急安心電話相談窓口(#7119)について詳しくはこちら!