フカボリ

国勢調査2025 あなたも回答しましたか?~オンライン回答体験レポート~

2025年10月3日

今年は国勢調査が行われる年であることを知っていますか?

国勢調査は国の最も重要な統計調査と言われています。

今回は、そんな国勢調査についてもっと深掘りしていき、皆さんにお届けしていきたいと思います。

ぜひ、最後まで目を通して理解を深めていただき、国勢調査にご協力していただけるとうれしいです!

執筆:学生特派員 安野

目次

1.国勢調査とは

1.国勢調査とは

国勢調査は、我が国の人口・世帯の実態を明らかにすることを目的として行われる国の最も重要な統計調査です。5年に一度行われていて、今年行われる調査は、大正9年(1920年)の第1回調査から105年、22回目に当たります。

調査対象:令和7年10月1日現在、日本に住むすべての人と世帯(外国人の方を含む)

調査期日:令和7年10月1日現在で実施(9月20日から調査票の配布開始)

インターネット回答は9月20日~10月8日まで

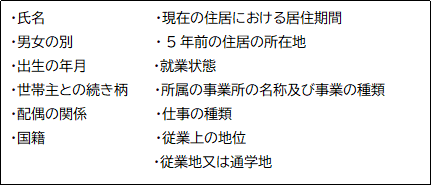

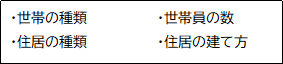

調査事項:世帯員に関する事項

世帯に関する事項

2.駅構内キャンペーンの様子

9月19日の朝7時30分~8時30分頃まで、静岡駅構内で、国勢調査に関するキャンペーンが行われました。登校・通勤の時間帯だったため、人の流れが活発で多くの人がチラシを受け取ってくれており、国勢調査に関する質問をされている方もいました。当日はふじっぴーも来てくれていました!

3.静岡県統計活用課職員へのインタビュー

Q.国勢調査についてそもそもの疑問なのですが、住民票のデータがあるのになぜ調査を行うのですか?

住民票に記載されている住所と実際に住んでいる場所が違う方(住民票を移していない方)がいらっしゃると思います。住民票に記載はあるけれど、実際には住んでいないとなると、ずれが生じてしまいます。国からの交付金だったり、災害計画を立てたりするときも、住民票で見ると「この地域はこれだけ世帯がいる」としていたものが、「実際はもっと住んでいましたよ」など、住民票だけだとずれが生じてしまい、適切な対策を取れなくなることもあります。そこのずれを直すためにも、5年に一度国勢調査を実際の場所で行っていく必要があります。

Q. 私たちの生活にも直結する、大切な調査なんですね!大学生だと一人暮らしをしている人もいますが、自分で回答しなければならないんでしょうか?親が回答してくれるから、自分は回答しなくても良いのですか?

ここは気をつけていただきたいポイントです。

例えば大学生の方で、住民票は九州の実家にあるが、実際に今住んでいる場所は実家ではなく、静岡県の大学近くのアパートであるとします。そのような場合は、静岡県で調査を受けていただく形になっています。住民票が九州にあり、九州にいる親がやってくれるから、自分は対象ではないというわけではなく、別々に暮らしをしているのであれば対象になります。

他にも、長期で単身赴任の方や、3ヶ月以上施設に入所している方も同じ扱いとなります。3ヶ月以上施設に入所していてそのまま施設にいるという場合は、施設で受けていただくということです。

Q. なるほど・・・一人暮らしをしている大学生は特に注意が必要ですね。国勢調査の課題は何ですか?

調査票を配布する調査員の不足が課題です。調査員はただ調査票を配布するだけではなく、調査に関する説明や、調査票を回収したあとの審査などを行うため、作業が多いです。報酬の支払もありますが、なり手不足が現状です。

また、オートロックマンションや外国人世帯の増加等、調査を取り巻く環境も厳しくなっています。この他、かたり調査などへの注意喚起も課題と考えています。実際に、国勢調査を語ったメールも確認されていますが、不審なサイトにはアクセスしないようお願いします。

Q.国勢調査はどのように活用されているのですか?

衆議院選挙などの選挙区の決定に活用されたり、国からの交付税の配分や少子化対策、防災対策にも関係しています。この統計調査の結果はどのような方でも利用することができるため、民間企業では、「この地域はこのくらい人が住んでいるから、コンビニの出店をしていこう」など統計調査の結果を活用しているところもあります。他にも、学術的なレポートや論文などにも使うことができます。

Q.私たち学生も、レポートなどで使うことができるんですね!最後に、国勢調査について静岡県ではどのような取り組みをしているのでしょうか?

まずは国勢調査に関する周知のためさまざまな取り組みをしています。今朝の駅構内での周知キャンペーンもその一つですね。そのほか静岡ブルーレヴズの郭 玟慶(かく ぶんけい)選手をお招きして、オンライン回答を体験してもらったり、県民だより9月号でも国勢調査について特集をしたりなどしています。

また、取り組みの一つとして、高齢の方が多い伊豆地域の方の国勢調査のインターネット回答サポートのための「出張!国勢調査サポートキャラバンツアー」を実施しました(9月22~29日)。安野さんにも実際にこのあと体験していただきますが、タブレットやスマートフォンでのオンライン回答を普及させていくため、こうした取り組みをしています。

ーオンライン回答のサポートがあるのは心強いですね。前回調査よりも回答率が上がることを期待しています。知りたかったポイントをいろいろと知ることができました!ありがとうございました。

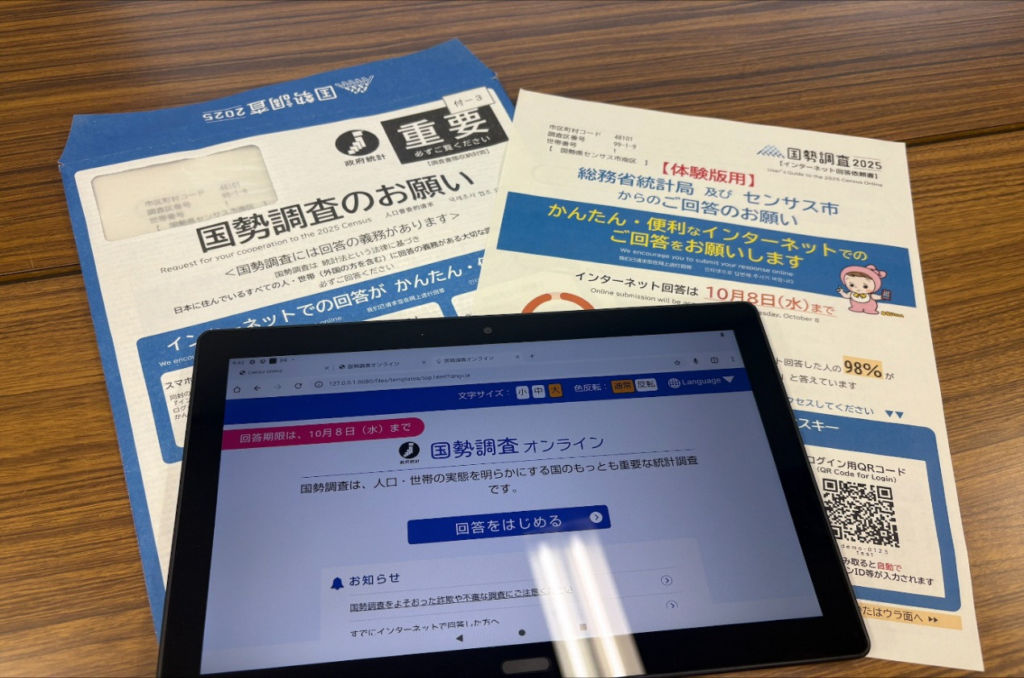

4.オンライン回答を体験してみました!

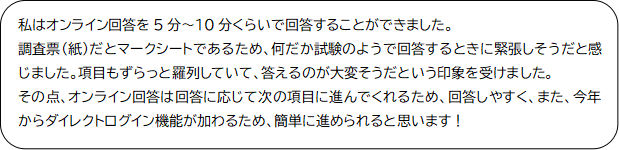

実際に国勢調査のオンライン回答を体験させていただきました。

オンライン回答が加わったのは10年前です。さらに、今年から新たな機能が加わったらしいですよ!ここでは、実際に体験してみて感じたことをまとめていきます!

〇新しい機能とは!?

ログイン用の二次元コードを読み取ると、すぐに国勢調査オンラインというページへ移動します。

その際、ログインIDを聞かれるのですが、自分でIDを打たなくても自動で入力されます。

「次へ進む」を押して次に進むと今度は、アクセスキーを聞かれるのですが、これも自動で表示してくれるので、わざわざ自分で入力しなくても良いという形になっていました。とても簡単にログインをすることができました!

このように、自動で表示されるのを「ダイレクトログイン機能」というらしいのですが、これが今回から新たに加わった新しいシステムなのです!

今までは書いてあるログインIDやアクセスキーを自分で入力していく必要がありました。そうすると人によっては、1(いち)なのかl(エル)なのか分からなかったり、小文字と大文字を間違えてしまったりして、オンライン回答につまづいてしまう方もいらっしゃったようです。しかし、ダイレクトログイン機能があることで、自分で入力しなくても良いため、そのような困りごとを軽減できると感じました!

〇他に良い点は・・・

オンライン回答をしてみて良い点はまだまだありました!

調査票(紙)での回答だと、全部回答しないといけないと思い、自分には該当せず、回答しなくても良いところまでも間違えて書いてしまう場合があると思います。しかし、オンライン回答は自分の回答に合わせて、自動で次の項目に進んでくれるため、簡単に進めていくことができると思います。

さらに、回答していく中で、自分が選択肢のどこに該当するか分からないと思うこともあると思います。そのときには、「解説」というところをタップすると、その項目に関する解説や留意点が表示されます。自分で調べなくても良いため、とても便利だと感じました!

他にも、紙で渡されても日本語が読めなかったり、漢字が分からなかったりする方もいらっしゃると思います。オンライン回答は6言語対応しているため、そのような方も、回答しやすいかと思います。また、文字のサイズを変えることができたり、色の反転をすることができたりします。そのため、オンラインで回答していただく方が、さまざまな困りごとをサポートすることができるかもしれません。

最後にパスワードを聞かれます。そのパスワードをしっかり覚えておけば、修正が必要になった際に、修正することが可能になります。修正のしやすさもオンラインならではになるそうです!

5.読んでくださった皆様へ

ここまで読んでくださりありがとうございました。

お恥ずかしながら私は、今回取材させていただくまで国勢調査についてあまり知りませんでした。

取材させていただく中で、国勢調査についての知識を深めることができました。ぜひ皆様も、少しでも興味を持っていただけるとうれしいです。

オンラインの回答が難しいという方もいらっしゃると思います。スマホやタブレットを持っていない方もいらっしゃると思います。一部の郵便局ではインターネット回答支援ブースが設置され、そこでは、家に届いた国勢調査の封筒をそのまま持っていけば、スマホやタブレットがない方でも回答することができるそうです!スタッフがいらっしゃるため、分からないことがあれば質問することもできるそうです!注意点としましては、全ての郵便局が対応しているというわけではないため、行く際には事前にインターネット回答支援ブースがあるか確認していただくようお願いいたします。

改めて、ここまで読んでくださりありがとうございました。

ぜひ、国勢調査、オンライン回答のご協力をお願いいたします。

国勢調査2025キャンペーンサイト

https://www.kokusei2025.go.jp/

国勢調査に関するお問い合わせ

https://www.kokusei2025.go.jp/contact.html