フカボリ

私にも関係あるかも?学生が学ぶ事業承継

2025年11月3日

みなさんは事業承継というものについて考えたことはありますか?

静岡県では、9月を事業承継推進月間として設定し、中小企業や小規模事業者の事業承継(事業を後継者に引き継ぐこと)を集中的に啓発する月としており、今年で4年目になります。

今回私は、その一環として開催されている事業承継セミナーに参加させていただきました。

(執筆:学生特派員 磯上)

目次

1.事業承継推進セミナーとは?

▶静岡県の事業承継の現状

近年、経営者の高齢化が進み、中小企業においては後継者の確保が困難で廃業となる事例が多くあります。また、経営者が引退直前で慌てて後継者を探したり、後継者がいなかったりして、事業の承継が上手くいかないケースが増えてきています。特に、県内の中小企業は、地域の雇用や産業、経済活動を支える存在であり、行政による支援は不可欠です。静岡県では、国が設置した「事業承継・引継ぎ支援センター」等の各支援機関と連携し、支援が必要な事業者の掘り起し、事業承継計画の策定支援などを行っています。

▶セミナーの概要

このセミナーは、静岡県が、事業承継の早期準備の必要性を知ってもらうことを目的に行っています。

今回のセミナーは、JR静岡駅近くの静岡商工会議所にて行われました。はじめに基調講演として、愛知大学の打田教授が「県内の事業承継に地域性はあるのか?」というテーマでお話をされました。その後、支援を受けて承継を行った、有限会社フジエダボデーのおふたりとファシリテーターの方によるトークセッションが繰り広げられました。実際に承継をされた方々からのお話を聞き、承継成功の鍵を探りました。

2.実際に参加!事業承継セミナー

「県内の事業承継に地域性はあるのか?」 愛知大学経済学部教授 打田委千弘氏

打田教授は、応用計量経済学を専門とし、統計的に地域性を明らかにする研究を行っており、その視点から講演された内容を一部要約してご紹介します。

講演のなかで、事業承継が注目されるようになったのは2010年代からであり、2018年に中小企業庁が「廃業の増加により雇用やGDPは失われる可能性がある」と指摘したことが大きなきっかけになったと説明されました。

経営者の高齢化に伴い、休業や廃業が増えることが課題となっており、特に「後継者がいないこと」を理由とする倒産は2024年に過去最多を記録しています。廃業理由の約3割が後継者難によるもので、中にはだれにも相談せずに事業を辞める「サイレント廃業」というケースも増えているとのことです。

また教授は、経営者の年齢分布や後継者不在の状況は地域ごとに異なるため、「市町村レベルでの分析や支援が重要」であり、静岡県の場合、静岡市を中心とした中部地域では「承継をどうするか未定・検討中」という企業が他地域よりも多く、これがサイレント廃業につながるリスクがあると指摘されました。

▶「『第三者承継』成功の鍵とは?」有限会社フジエダボデー 取締役 日下部美紀夫氏、顧問 福與昌行氏のトークセッション

福與さんは、事業承継・引継ぎ支援センター(以下、「センター」)をはじめとする支援機関の支援のもと後継者探しを行い、最終的に、赤の他人であった日下部さんへ事業を承継されました。(第三者承継)

お2人と、ファシリテーターの事業承継・引継ぎ支援センター統括責任者 清水さんとのトークセッションについて、質問とその返答の一部を要約してご紹介します。

清水さん:日下部さんが後継者人材バンク(※)に登録した理由は何ですか。

日下部さん:勤務先で自動車整備に関するさまざまな仕事を経験してきて、もはや、やっていないことがなくなったんです。今思えば、あとは経営することしかなかったんですね。相談に行った商工会議所で偶然、後継者人材バンクのポスターを見て、その場で登録しました。

(※)意欲のある起業家と後継者不在の事業主をマッチングすることで、起業家の創業実現と後継者不足に悩む事業主の事業継続を支援する事業)

清水さん:では、後継者人材バンクに登録した後、センターから受けられた支援で良かったことを教えてください。

日下部さん:一番大きかったのは、福與さんを紹介していただいたことです。メールで紹介可能な事業の案内がくることもよかったです。

清水さん:次に、初めて会った時のお互いの印象を教えてください。

福與さん:第一印象は少し強面だなと思いました(笑)。同じ仕事をしているという親近感もありましたね。

日下部さん:初対面なのに前から知っているような雰囲気でした。

清水さん:事業承継を進める中で、苦労されたことについて教えてください。

日下部さん:経営に全く関わってこなかったため、数字やお金に関することです。今後の資金繰りについてもいろいろと考えました。

福與さん:自分の会社をどのように承継するか、です。センターや商工会議所など支援機関に相談し、M&A会社を紹介してもらいました。

清水さん:福與さんにお伺いしますが、日下部さんに承継が決まり、株を引き渡したときのお気持ちを教えてください。

福與さん:肩の荷が下りました。やっと後継が見つかった、良い人に渡ったな、と思いました。

清水さん:支援機関等に期待することがあればお聞かせください。

福與さん:承継した後の支援(補助金など)や、商売をしていくうえで重要になるお金に関するアドバイザー、相談できるところが必要です。情報が欲しいですね。

日下部さん:お金の面での支援をしてほしい。あと、後継者人材バンクといった存在を知らないで終わる人がいないように、商工会議所などがよりアピールしてほしいです。そうすれば、自分のような人がチャレンジするチャンスが得られると思います。

最後に清水さんが第三者承継成功の鍵をまとめていました。

・仕事に対する(承継する側とされる側の)同じ熱い思い

・(承継する側とされる側を)引き合わせる機会

・こうした機会が機能すること

3.学生の私がセミナーに参加して思ったこと、考えたこと

▶セミナーに参加する前の事業承継についてのイメージ

事業承継は、親から会社を継ぐ予定のある人にしか関係のない話だと思っていました。私は学生で、経営者になることを考えたこともないので、とても遠い存在のように感じていました。むしろ、「継ぐ側は大変そうだな、プレッシャーがすごそうだな」と、どこか他人事のように考えていた節がありました。

▶印象に残った内容

講演の中で、「サイレント廃業」という言葉が紹介され、特に印象に残りました。経営者の高齢化によって廃業が増えているのは想像していましたが、地域による違いもあることを、静岡県という身近な例で知り、驚きました。

また、トークセッションで日下部さんが「一通りの仕事を経験して、あとは経営するだけになった」と話されていたことが印象的でした。そうした人が他にもいるかもしれないと思うと同時に、後継者を探している経営者と日下部さんのような人を結びつける役割を、支援機関が果たしていくことの大切さを感じました。

▶私が若者に知ってもらいたいこと

事業承継というと、経営者の子どもが会社を継ぐというイメージが強いですが、それだけに限らないことを学びました。実際には後継者が見つからず「サイレント廃業」と呼ばれる形で事業がなくなってしまうケースが増えていて、地域経済にとっても大きな課題になっています。だからこそ、学生のうちから事業承継について知っておくことは、自分の将来のキャリアを考える上でも大切だと思います。将来、自分自身が支援機関のサポートを受けて事業を引き継ぐ立場になるかもしれないし、誰にとっても“自分事”として考えてほしいと感じました。

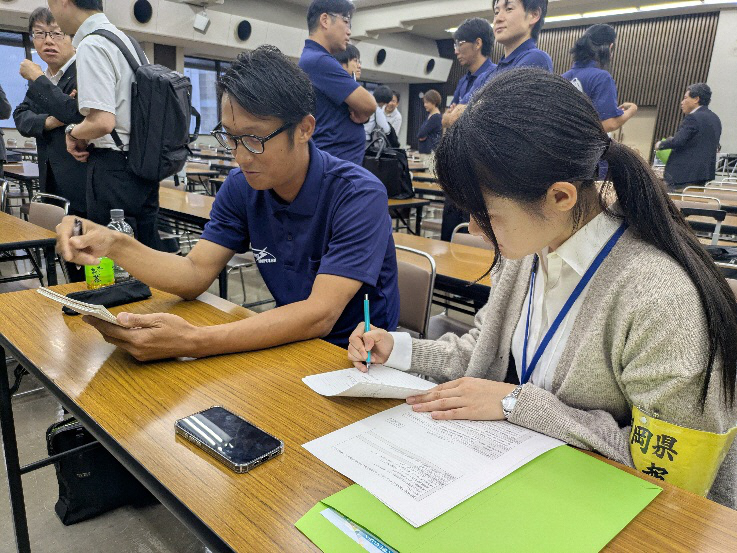

▶参加者の方へのインタビュー

今回の事業承継セミナーに、後継者側として参加された、森町商工会青年部の佐野雄太さんに、セミナー後、インタビューをさせていただきました。

Q 今回、事業承継セミナーに参加された理由を教えてください。

A 静岡県商工会青年部連合会(県青連)の理事をしていて、今回はその仲間と一緒に参加しました。

Q 基調講演とトークセッションで印象に残ったことを教えてください。

A 基調講演においては、同じ静岡県内でも、(事業承継の現状に)地域差があるということを初めて知りました。静岡県に限らず、後継者問題は単純な問題ではなく、これからも重くのしかかってきそうだな、と思いました。

トークセッションのほうでは、第三者承継というものがあることをあまり知らず、後継者人材バンクの存在も初めて知りました。そこでマッチングして承継を試みるのは、経営者としてはリスクもあるため、相当の覚悟があったのではないかと思いました。

Q セミナーに参加する前と参加した後で考えが変わったことがあれば教えてください。

A これから承継を受ける者としては、その事業にゴール(お客さんなど)があるかないかは気になるところで、それがないのは不安です。お客さんから「事業をやめないで」と言われるのは大きな強みで、事業を渡す側も渡される側も安心できることだと思いました。

経営者側が求めているものが明確であって、かつその人自身を見たときに、「この人いいな」と感じてマッチングできるのであれば、合理的だと思いました。

承継するとき一番不安なのはお金であったと思いますが、承継するにあたり一歩踏み込み、財務状況等もじっくりと話す時間があると良いと思います。

さいごに

事業承継は難しいテーマに思えるけれど、地域や次の世代にとって身近で大切な問題だと感じました。今回学んだことを忘れずに、今後のキャリアにもつなげていきたいです。

参考URL