しずおかWELL-BE+ Vol.3

静岡の今と未来をつなぐ「地域交通のリ・デザイン」

くらしに、豊かさをもっと

公開日:2025年10月29日

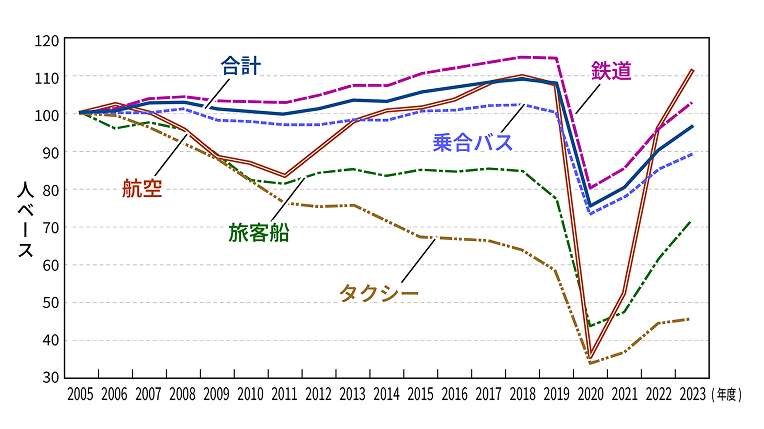

人口減少や高齢化の進展に伴い、県内でも公共交通の利用者が減少し、バスの運転士不足や路線の休廃止が発生している。さらにコロナ禍が追い打ちをかけ、利用者は今もコロナ禍前(2019年以前)の水準に戻っていない。マイカーへの依存が強い本県では、免許を返納した高齢者や中山間地の住民が、バス路線の廃止や本数の減少により移動手段がなくなる深刻な事態となっている。

こうした「交通空白」をなくすため、県は令和6年3月から「地域交通のリ・デザイン」に取り組んでいる。既存の公共交通を生かしつつ、新たな交通手段を取り入れてベストミックスし、再構築を進める。

地域や交通事業者とともに、持続可能な地域交通の基盤づくりが始まっている。

国内旅客輸送用の推移(人ベース・2005年度を100とした場合の動き)

このページで分かること

- 静岡県が進める「交通空白」ゼロへの挑戦

- 広がるライドシェア、その仕組みと姿

- “潤滑油”として支える県の裏方力

- 子どもがバスに乗りたくなる、運転したくなる仕掛け

- 持続可能な公共交通を実現するためのカギ

目次

地域の移動を支える新たな交通手段「ライドシェア」とは?

「地域交通のリ・デザイン」の核となる取り組みがライドシェアだ。

ライドシェアとは、普通免許を持つ一般ドライバーが自家用車を活用して人を運ぶ仕組みで、県内では地域の実情に合わせて三つのスタイルが動き始めている。

まず、市町やNPO法人などが運行主体となる「公共ライドシェア」、法人タクシー事業者が運行主体となる「日本版ライドシェア」。これらのバスやタクシーとの大きな違いは、二種免許がなくても有償で人を運ぶことができる点だ。そして前述の二つとは別に、許可・登録が不要な「共助版ライドシェア」がある。

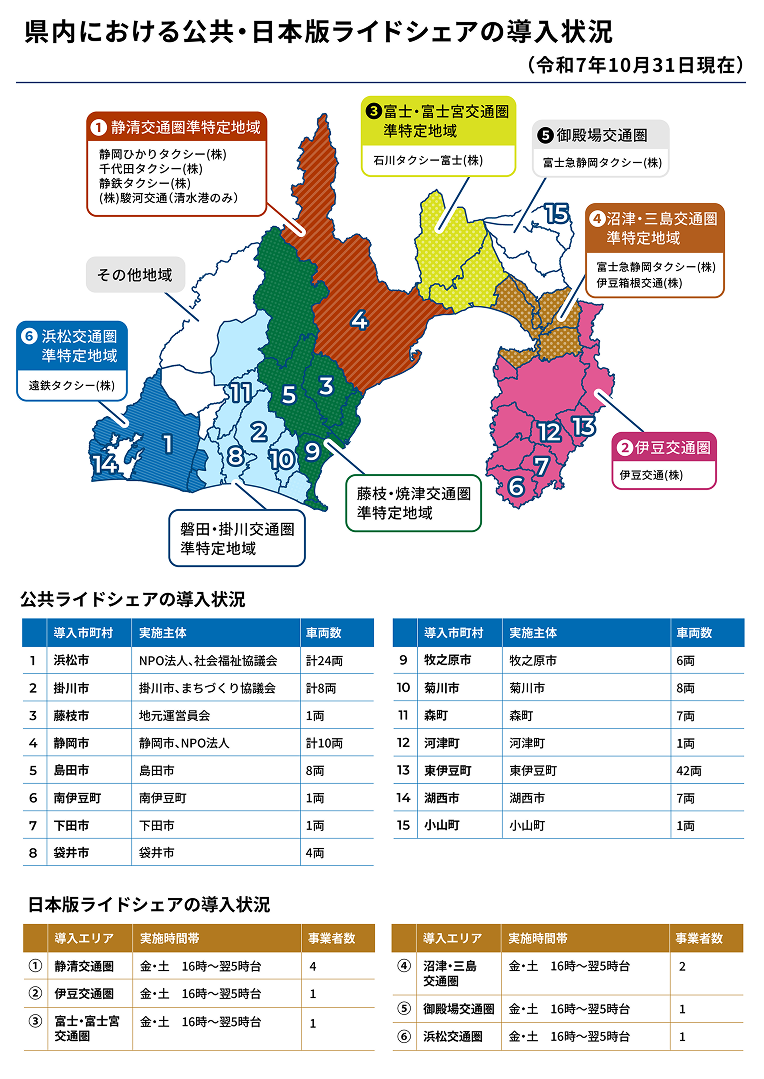

県内で導入されているライドシェア

| ライドシェアの スタイル |

公共ライドシェア (自家用有償旅客運送) |

日本版ライドシェア (自家用車活用事業) |

共助版ライドシェア |

|---|---|---|---|

| 運行主体 | 市町村やNPO法人など | タクシー事業者 | 地域住民や団体などさまざま |

| 主な対象地域 | 交通空白地 | 都市部 | 交通空白地、観光地などさまざま |

| 登録・許可の要不要 | 運輸支局などの「登録」が必要 | 運輸支局の「許可」が必要 | 許可・登録不要 ※商業運行は不可 |

参考リンク

県内各地域に広がるライドシェアの動き

現在、県内では15地域が「公共ライドシェア」を、6交通圏が「日本版ライドシェア」を取り入れている。

浜松市庄内地区では社会福祉協議会が運行主体となり、住民ドライバーが高齢者の通院や学生の通学を支えている。東伊豆町や小山町でも住民の移動を支える取り組みが進む。

静岡市清水港では、クルーズ船の寄港に合わせて観光客を運ぶ「日本版ライドシェア」を導入し、生活面だけでなく観光面でも「交通空白」を補っている。

県は、持続可能という観点から「公共ライドシェア」を有効な手段と捉える一方、運賃設定やルール作り、乗る側・乗せる側の制度理解も必要だとしている。また、許可・登録不要で比較的導入しやすく、地域の住民が移動を助け合う「共助版ライドシェア」からスタートし、体制を整えてから「公共ライドシェア」へ移行するという選択肢を推奨する。地域の実情に合った形を探る“入り口”となり得るからだ。

河津町の共助版ライドシェア事例を聞く

観光地でありながら夜間の交通手段が乏しい河津町。河津町商工会、河津町観光協会、河津町議会第1常任委員会が実施主体となり、地域が一つになって課題に挑む共助版ライドシェア「河津ザクライド」について、商工会の土屋典之会長と、木下和孝さんに話を聞いた。

河津町商工会の会員には旅館や飲食店関係が多く、「夜は全然にぎわいがなくなってしまった」という声をよく聞いていました。そうしたことから、「少しでも町をにぎやかにしたい」と商工会の会員や町議会議員が話し合いを始めたことが出発点でした。

河津町は人口約6200人の小さな町ですが、河津桜まつりには全国から約60万人が訪れます。しかし夜間はタクシーもバスもなく「交通空白」となっていました。これを受け、商工会と議員が勉強会を開き、県や全自連※の助言で共助版ライドシェアを実証運行しました。

※一般社団法人全国自治体ライドシェア連絡協議会

桜まつり期間中に実証運行を行い、商工会や議員が運転手と補助員を担い、県の提案によりペアで同乗しました。小さな町だからこそ道や店を熟知し、利用者との会話も弾みました。1週間で観光客と住民104人が利用し、「ありがたい」との声も多く寄せられました。

9月には第2弾として地域イベントと連動し、日常利用の可能性も探っています。今は共助版ですが、時代に応じて形を変えていくことが大事だと思います。持続可能な公共交通をどう守るか、その答えが公共ライドシェアにつながるかもしれません。

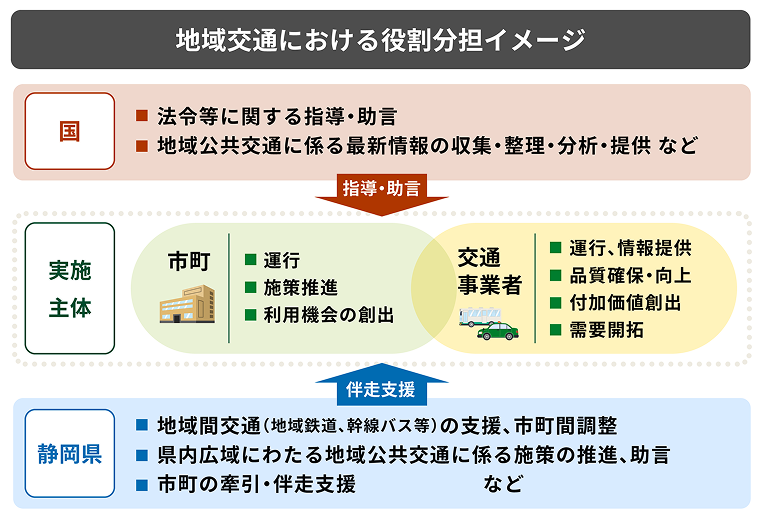

挑戦を支え、未来を動かす県の裏方力

ライドシェアの導入は市町や地域がプレーヤーとなって取り組むもの。県は、その挑戦を円滑に動かす“潤滑油”だ。

役割は、大きく二つある。一つは全国の事例や制度などを共有するセミナー開催と、有識者派遣による個別アドバイス。もう一つは「地域交通資源活用調査事業」の実施。

ホテルや旅館の送迎バスを共同運行にできないか、宿泊客だけでなく住民も利用できないかなど、まだ気づいていない地域の可能性を掘り起こし、未来へつなげる。

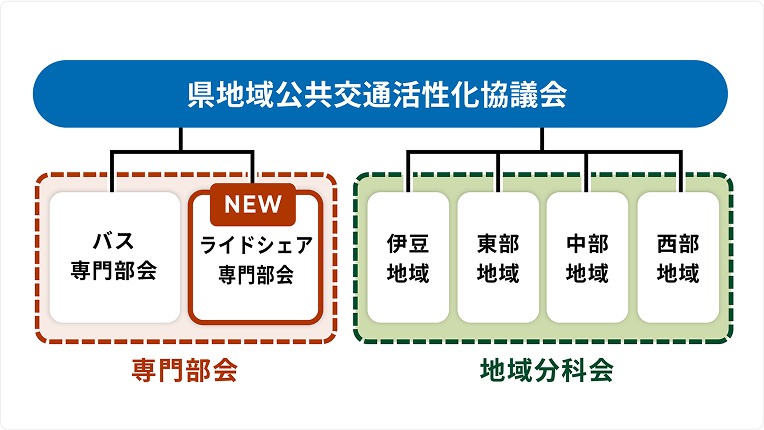

県は、県地域公共交通活性化協議会を設置し、四つの地域分科会、交通手段ごとの専門部会を結びつけ、広域調整やきめ細かな支援体制を築いている。

さらに県は、全国で初めて全国自治体ライドシェア連絡協議会と連携協定を令和7年8月に締結。今回の協定締結で、全自連から地域の実情に応じた専門アドバイザーの派遣や全国の先進事例に基づく情報提供など、支援をより手厚く受けられるようになった。

県はこれを追い風に、取り組みを一段と強化し、加速させていく。

関連リンク

4倍の利用効果!「小学生バス無料デー」で公共交通を守り育てる

新しい交通手段だけでなく、今ある公共交通を守る工夫も欠かせない。その一つが「小学生バス無料デー」だ。

路線バスは利用者減と運転士不足で厳しい状況が続く。国、県、市町、バス事業者、県バス協会で構成する「ハッピーライドin静岡プロジェクト実行委員会事務局」が、将来の利用者となる子どもたちに公共交通を身近に感じてもらい、需要を掘り起こそうと企画した。将来の職業に運転士を意識してもらう狙いもある。

昨年、初めて実施したところ、2日間で通常の約4倍の小学生が利用し、保護者も乗車し全体の利用も伸びた。

利用者アンケートでは「この機会があったから、子どもたちだけでバスを乗り継いで出掛ける楽しさを学ぶことができた」「月1回くらいでやってほしい」などの声が寄せられ、大きな成果が得られた。

一方で、取り組みを知らなかった子どもが4割に上り、乗り方に不安を持つ子どもも少なくなかった。そこで今年は特設サイトを開設し、学校や家庭で見られる「バスの乗り方動画」を公開。より多くの子どもにバスを親しんでもらえるよう工夫した。

「2025静岡県小学生バス無料デー」12月13日(土)、14日(日)

対象/県内の路線バス・コミュニティバス(一部対象外の路線・区間あり)

地域の声とキーマンとともに挑む、“交通空白”ゼロの未来

2024年から本格始動した「地域交通のリ・デザイン」。今は「交通空白」を解消するため、地域の需要に応じて、公共ライドシェアや共助版ライドシェアの全県展開を見据えた土台づくりの段階にある。

県地域交通課の片山課長は「大事なのは、その地域の実情に合った最適な仕組みを築くことです」と強調する。

課題解決のためには、自治会長のように地域をよく知る“キーマン”の存在が不可欠だ。市町や交通事業者、地域に密着した社会福祉協議会、観光が課題となる町なら観光協会と、地域によって担い手は異なる。だが、多様な人たちが関わり合い、連携してこそ持続可能な地域の公共交通は成り立つ。

県は、地域の挑戦を伴走支援し、未来の交通を皆とともに描いていく。

関連リンク

この記事はいかがでしたか?

他の記事を読む

SNSで知り合いに教える

CATEGORY

カテゴリー

POPULAR

人気記事

BACK NUMBER

バックナンバー