みらいに、新しい輝きを しずおかWELL-BE+

ロボット、AI、IoTなどの先端技術が、農業の可能性を広げていく

2024(令和6)年10月

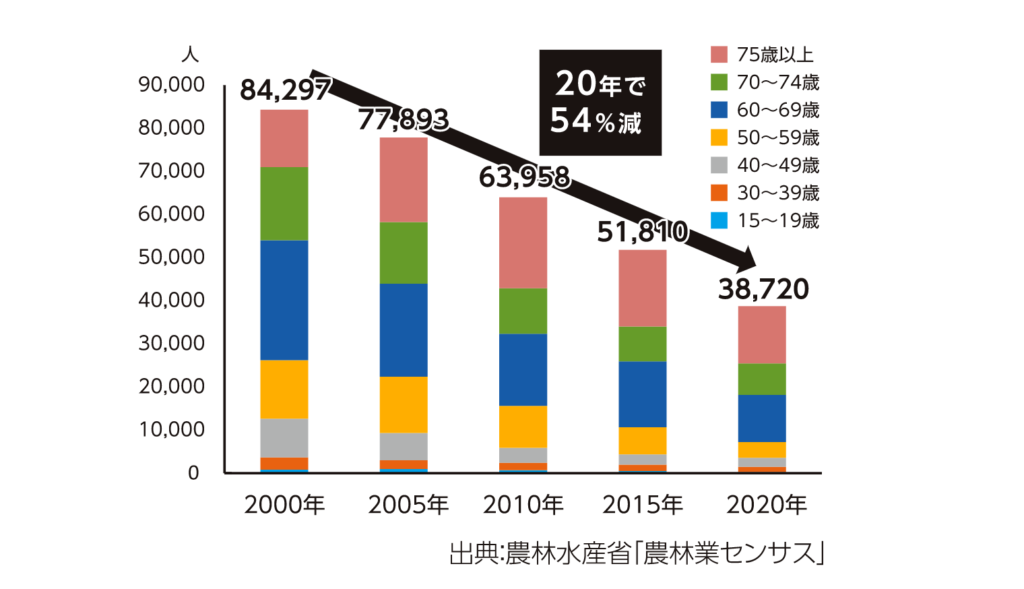

2020年の静岡県の基幹的農業従事者(専業農家など)の数は、約3万9千人(農林水産省「農林業センサス」)。

20年間で約半減しており、その3分の2が65歳以上の高齢者だ。

今後、基幹的農業従事者数はさらに減少することが予想されているが、農業の担い手の減少は、農産物の安定供給などにも深刻な影響を与えかねない。

担い手不足に対応し、農業生産性の向上を図るため 、静岡県はロボット、AI、IoTなどの先端技術を活用し「スマート農業技術」の導入を進めている。

実証事業で、スマート農業技術の導入効果を「見える化」

農業従事者数が減少する一方で、農地の集約化などにより、本県の1経営体当たりの耕地面積は2010年の1.14haから2020年の1.43haへと増加傾向にある。県は、経営発展に意欲的な農家・農業法人などを「重点支援経営体」に位置付けて、さまざまな支援を行ってきた。

その一つが、ロボット・AI・IoTなどを活用したスマート農業技術の導入支援である。例えば、ドローンによる薬剤散布、リモコン草刈機、生産管理システム、収量予測システム、統合環境制御装置、自動給餌機、自動水管理システム、搾乳ロボットなどだ。2024年1月現在、重点支援経営体の約25%が、何らかのスマート農業技術を導入している。

しかし近年、スマート農業技術の導入が伸び悩んでいる。導入費用が高額であること、思うほどの費用対効果が見込めず、二の足を踏むことが主な理由だ。スマート農業技術は、作物の品目や作型・土壌・生育などの条件によって導入効果が大きく異なる。果たして、どの程度の効果があるのか、省力化・収益性向上につながるのか、実際に導入をしてみないと判断することが難しい。また、スマート農業の効果を最大限発揮するためには、農地の集約化や大規模化などの環境面の整備も欠かせない 。

このため、県は2019年度から、さまざまな品目で18のスマート農業技術の実証・実装化事業を実施してきた。スマート農業技術をどのように活用すればいいか、労働削減率はどの程度なのか、費用対効果を「見える化」することで、生産者がスマート農業技術を導入・活用しやすい環境を整えている。

静岡県の基幹的農業従事者数

ロボット技術、AI、IoTを活用して、生産性・収益性を向上

事例1

(株)鈴生(読み方:すずなり 本社:静岡市) は、枝豆やレタス、ブロッコリーなどを生産する農業法人である。同社はスマート農業技術の実証・実装化事業により三つのスマート農機を導入し、ブロッコリー生産の機械化一貫体系の構築に取り組んできた。

自動操舵システムにより、熟練者でなくても直進走行が可能なスマート農機

まず、「自動操舵トラクター」(上写真)は、GPSを利用した直進走行が可能なトラクターである。作業性を高めるには「真っすぐな畝(うね)」が欠かせないが、このトラクターならば、熟練者でなくても、真っすぐな畝を作ることができる。

「AI付き全自動移植機」は、ブロッコリーの苗を自動定植する機械で、定植時間・作業負担が大幅に軽減できる。

また、「AI付きブロッコリー収穫機」(下写真)は、ブロッコリーを根から引き抜き、ベルトコンベアで後方に送り、作業員が茎をカットしていくというもの。

導入前は7人で行っていた収穫作業が2人で可能になり、省人化が実現した。これらのスマート農機の導入により労働時間は55%削減されたが、「まだ課題は残っている」と、同社ブロッコリー部門の長田利宏氏は語る。

「生育ムラがある状態で収穫機で一斉に収穫すると、出荷規格から外れた規格外品が増えてしまいます。そのため、生育ムラを減らし、さらにスマート農機の導入効果を上げたいです」

同社は、ブロッコリーの品種、作付方法、定植時期などを工夫することで、生育ムラの低減に取り組んでいる。

事例2

全国有数のみかん産地、「三ヶ日みかん」のJAみっかび(浜松市)も、樹園地の気温・降水量を計測する「スマート栽培情報システム」、果実の品質低下を防ぐ「青色LED冷風貯蔵」などのスマート農業技術の導入を進めてきた。

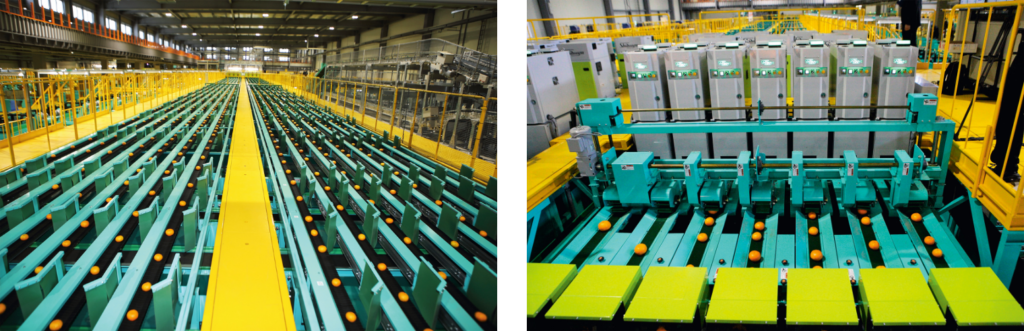

中でも特筆すべきが、「AI選果機」だ。高解像度カメラが1個ずつ撮影した果実全周の画像データを基に、AI(人工知能)が病害や傷みのある果実を自動選別するという全国初のシステムである。開発に当たっては、病害果を含む数万点の画像データをAIに学習させた。これにより、数値化の難しい外観を高精度で判定することが可能になった。

2021年11月稼働開始の柑橘選果場。1日500トンを超える選果能力を持つ

「新選果場に移転し導入したAI選果機により、外観から病害や傷みの判定ができるようになったことで、みかん農家が出荷前に一つずつ果実を選別する労働時間が約40%も削減されました」と、JAみっかびの宮崎裕也課長は言う。

AI選果機の選果データは、出荷した生産者に「評価通知表」としてフィードバックされ、次の生産に生かすことで、果実の品質向上につなげている。

オープンイノベーションで、農業の新しい価値を創造

県は、スマート農業技術の実証・実装化事業と合わせ、先端農業技術の研究開発も推進している。その中核を担うのが、オープンイノベーションによる農業の新たな価値の創造を目的とした「AOI(アオイ)プロジェクト」だ。

プロジェクトの拠点施設「AOI-PARC(アオイパーク)」では、県、AOI機構、大学、研究機関、企業、金融機関などのメンバーが、革新的な栽培技術の研究開発や、研究成果の事業化に取り組んでいる。例えば 、さまざまな環境条件を再現できるAOI- PARCの「次世代栽培実験装置」を活用した、気候変動下でも安定栽培可能なスマート育種技術の開発もその一つだ。

プロジェクトの研究成果は、AOI機構が運営する産学官金が参画したAOIフォーラムなどを通じて、事業化が進められている。近年の事例としては、ポット栽培の「自動給液制御システム」による、機能性表示トマトの開発販売などがある。

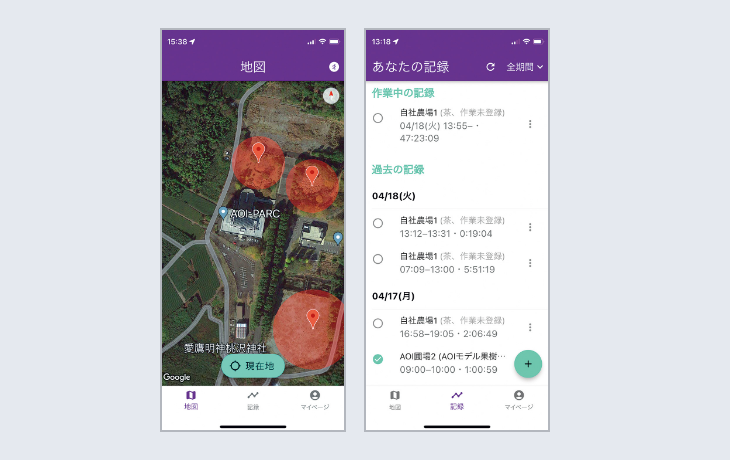

またプロジェクトでは、スマート農業を担う人材の育成にも力を注いでいる。静岡県立磐田農業高等学校への出張授業では、事業成果の一つである農作業精密記録アプリ「AOItrace(アオイトレース)」を題材に、次世代を担う農業高校の生徒が、農業におけるデータ活用の重要性について学んでいる。

2024年10月1日、「スマート農業技術活用促進法」が施行され、国としてさまざまな形で技術導入を支援していくことが示された。

県は、効率的な農業経営の実現、労働力不足の緩和、環境に優しい農業の推進などを目標に、国の事業を活用しながら、現場や農業経営体の実状に合ったスマート農業技術の導入をさらに推進していく。

産学官金連携によるアグリ・オープンイノベーション拠点「AOI-PARC」(沼津市)

一般財団法人 アグリオープンイノベーション機構(AOI機構)

産学官金が参画した会員組織「AOIフォーラム」を運営。ビジネスマッチングなどのオープンイノベーション支援を通じて、農業の革新的な技術開発および事業化を推進しています

光(光量・光質)、温度、湿度、CO2濃度などの環境要因を制御し、さまざまな環境を再現